网络赌博案件辩护难点与思考

浏览量:时间:2023-03-02

作者:黄新伟 马世理

[摘要]司法实践中赌博类犯罪不仅内部之间存在此罪与彼罪难以难以界分的问题,赌博类犯罪去其他罪名之间也存在着容易混淆的地方。同时,网络开设赌场关于情节严重的认定标准得到了明确,然而该标准的适用存在着误解,以至于实践中关于实体与网络开设赌场在情节严重的认定上存在混乱。因此,在赌博类的犯罪认定上要明确此罪与彼罪的区分标准,由于开设赌场的法定刑被升高,在认定实体开设赌场的情节严重的认定上也要及时出台相应的规范,以期实现赌博类犯罪内部与外部的有机统一。

[关键词]聚众型赌博罪;开设赌场罪;情节严重

一、问题的提出

2006年《刑法修正案(六)》将开设赌场的行为单列为罪,2020年《刑法修正案(十一)》提高了开设赌场罪的法定刑,然而赌博罪与开设赌场罪都处在《刑法》第三百零三条,两者的行为方式存在相似性,以至于司法实践中关于涉赌博类案件的认定上存在诸多问题,不仅在理论上有很大争议,也困扰着司法实务部门,更是对辩护工作带了挑战。

赌博罪与开设赌场罪所保护的法益均为社会管理秩序,根据刑法三百零三条的规定可以看出,赌博罪的成立仅限于两种类型:一是聚众赌博,即纠集多人进行赌博;二是以赌博为业,即将赌博作为一种职业。开设赌场是指开设以行为人为中心,在其支配下供他人赌博的场所的行为。在司法实践中,不仅涉赌博类犯罪内部的认定上存在问题,而且涉赌博类犯罪与外部罪名的认定上也容易混淆。

(一)此罪与彼罪认定存在混淆

赌博罪成立的类型之一是聚众赌博,即纠集多人从事赌博,也称为聚众型赌博罪。而聚众型赌博罪与开设赌场罪之间存在着密切的联系,以至于两罪的认定容易出现混淆。同时赌博罪或开设赌场罪与其他罪名之间在某些行为方式上也存在相似,以至于很难把握此罪与彼罪的界限,基于此,笔者将通过具体的案例进行展开。

一方面,聚众型赌博罪与开设赌场罪内部之间的认定上存在混乱。如刘某某开设赌场罪一审刑事判决书认定事实为:“2017年2月14日下午,被告人刘某某为谋取非法利益,在濉溪县双堆集镇众兴宾馆租赁一房间,在该房间内由其提供赌博用具,组织多人进行赌博活动,抽头渔利约300元”,最后法院认为被告人刘某某以营利为目的,为他人提供赌博场所和用具,其行为已构成开设赌场罪。而关某甲等9人赌博罪一审刑事判决书认定事实为:“2012年1月至2月间,被告人关某甲、张某甲、张某乙共同计议,以开设赌场、聚众赌博的方法牟取非法利益,商议决定由关某甲负责联系赌博场地,张某甲、张某乙负责召集人员参与赌博。期间,关某甲、关余良、关某丙等人先后在燕头村村部办公室及关某甲、张某甲、张某乙等人住处,以推牌九等方式聚众赌博15场左右,单场最高赌资达13万余元,关某甲、张某甲、张某乙分别从中抽头渔利约4万元”,最后法院认为被告人关某甲等人以营利为目的,聚众赌博,其行为均已构成赌博罪。

同一法院判决的两个案例,聚众赌博数十次、抽头渔利4万余元被认定为赌博罪,而组织一次赌博、抽头渔利300元却被认定为法定刑更高的开设赌场罪。

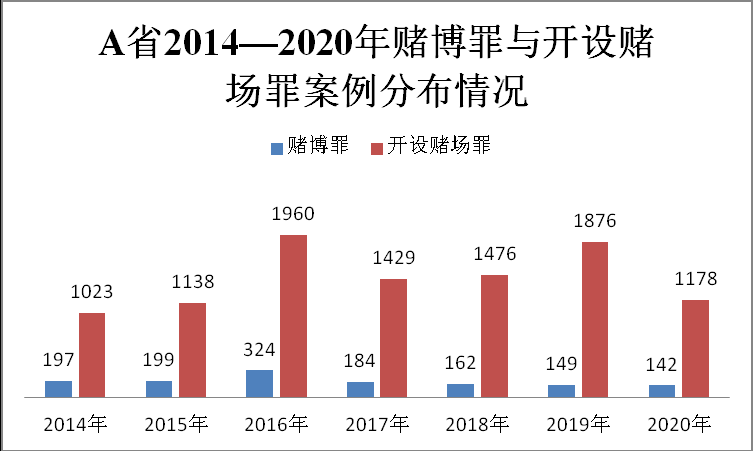

为此,笔者分别以赌博罪、开设赌场罪、A省为关键词,以2014年至2020年为时间条件,在中国裁判文书网上分别进行检索,共检索到A省涉赌博罪案件共计1357份裁判文书,涉开设赌场罪案件10080份裁判文书,具体情况如下图。

由此可见,2014年至2020年,A省赌博罪案件数量为1357件,而开设赌场罪的案件数量为10080件,开设赌场罪的案件数量几乎是赌博罪案件数量的七倍之多,发案数本应更多的赌博罪基本虚置。

另一方面,涉赌博类犯罪与其他罪名之间在认定上亦是界限模糊,如开设赌场罪与帮助信息网络犯罪活动罪。2010年“两高一部”发布了《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《网络赌博意见》),其中第二条第二款、第三款与《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的行为方式上存在相同之处,如都包含了提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。因此,也给司法实践造成了困扰,如在彭某玲、孙某、蒋某等开设赌场、帮助信息网络犯罪活动一审刑事判决书中,法院认为,被告人蒋某、程某明知该犯罪团伙在网上开设赌场,仍与该犯罪团伙的管理者“菜头”通过QQ联系,为该犯罪团伙提供网络推广服务,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。而在何某某、陈某开设赌场一审刑事判决书中,法院认为,被告人何某某、陈某、张某分别以营利为目的,利用互联网、移动通讯终端等,为境外赌博网站投放广告、发展会员,从中抽头渔利,情节严重,其行为均构成开设赌场罪。

综上,不难发现,涉赌博类犯罪不仅内部罪名的区分上难以把握;而赌博类犯罪与其他犯罪的区分上亦是没有明确的标准,司法实践中认定有时较为混乱。

(二)网络开设赌场情节严重的认定标准直接套用于实体开设赌场

2010年发布的《网络赌博意见》对在网络赌博犯罪中何谓“情节严重”进行了明确的规定,然而实体开设赌场对于“情节严重”并没有司法解释规定,各地司法尺度把握差别巨大,那么《网络赌博意见》中所规定的情节严重的情形能否直接适用到实体开设赌场之中?司法实践中争议极大,但已有部分法院直接适用该标准了。如祝某芝开设赌场罪一案一审刑事判决书中,检察院指控,2018年4月中旬至5月底,被告人祝某芝在巢湖市上岛咖啡开设赌场,提供场地,邀集多人进行赌博,从中抽头获利共计人民币40余万元。而巢湖市人民法院认为,虽然开设赌场的“情节严重”目前没有司法解释,但《网络赌博意见》第一条第二款第(一)项:抽头渔利数额累计达到3万元以上的,属刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”,结合本地区的司法实践,抽头渔利3万元以上应认定为开设赌场犯罪的“情节严重”。

实践中,国外赌博网站一般在境内首先设立总代理,再由总代理向下发展一级代理,一级代理再向下发展二级代理,二级代理再发展三级代理,甚至多级代理,各级代理通过赌博网站组织赌博。赌博网站的代理越多,参赌人数、赌资数额越大,社会危害越大。《网络赌博意见》规定以抽头渔利、赌资数额或参赌人数为标准来衡量开设赌场行为是否属于刑法规定的“情节严重”的情形下,网络开设赌场“情节严重”的相应数额是赌博罪的起刑点的6倍。但实体开设赌场案件中,由于各地经济水平、参赌人员经济条件差别很大,不宜通过抽头渔利、赌资数额或参赌人数来明确“情节严重”的标准,所以至今都没有出台相应的规定。如果直接套用《网络赌博意见》,存在类推解释之嫌。

(三)被滥用的事实推定

《网络赌博意见》规定,赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数,但如果查明一个账号多人使用或者多个账号一人使用的,则应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的,应当认定其为赌博网站的代理。又规定,赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定;对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。

事实上的推定不是基于法律规定,也不是根据证据所进行的逻辑推理,而是基于经验法则或自然法则所作的推断,是运用间接证据的一种特定的和经常的形式。《网络赌博意见》规定的大量推定情形虽然准许被告人提出反证,但反证到什么程度目前没有统一的标准,如有证据证实部分资金与赌博无关,是否仅扣除该部分的资金其他资金仍然全部推定为赌资,还是因为需要提供证据证实每一笔资金为赌资?被告人要承担举证或者证明责任到何种程度?另外,笔者曾办理一起微信开设赌场案件,每个参赌人员每次上分的资金不超过几千元,但是每次赌博都存在上下分的情况,一个月内累计流水明细达到一个亿,如参赌人员胡某入金88次累计金额238820元,出金70次累计金额267041元,赌博盈利和群内抢红包(福利红包)共计28221元,如此累计相加银行流水明细认定赌资数额,赌资金额会大大高出实际资金数额,这种重复计算的认定方法必然违背了罪责刑相适应的基本原则。

二、涉赌博类犯罪案件实践困境形成的具体成因

笔者仅就涉赌博类案件中对律师辩护工作影响比较大的几个问题进行梳理,并造前述几个问题的具体成因进行分析,从而能够更好的理解此罪与彼罪,以及非法获利数额的认定依据,并就网络赌博情节严重的情形能否直接套用于实体进行分析。

(一)行为方式呈现出一定的相似性

犯罪是一种极为复杂的社会现象各种犯罪之间既有共性又有个性既互相联系又相互区别。为此区分此罪与彼罪的界限就不是一件很容易的事。[]在《汉书·刑法志》有一段精彩的描述:法律文本多得连主管官吏都不能遍读,导致各地执法标准不一,犯罪相同而处罚各异。奸吏便作出不公正判决以收取贿赂,想让罪犯活命便适用律例中死罪以外的条款,想让罪犯死亡便往死罪条款上靠。

在涉赌博类犯罪的此罪与彼罪的区分上亦是如此。无论是涉赌博类犯罪内部之间罪名的区分,还是赌博类犯罪与其他罪名之间的界分,之所以罪名的定性上会存在争议,笔者认为,从行为方式上看,主要的原因有以下几点:一是罪名之间在范围上存在包含关系;二是罪名之间在范围上存在交叉关系;三是行为用语的表达上存在模糊性。譬如,就开设赌场罪与帮助信息网络犯罪活动罪而言,咋一看两罪之间似乎区分上不存在什么问题,然而,《网络赌博意见》《刑法》(第二百八十七条之二第一款)都规定了提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算服务等行为。这就使得两罪在行为方式上存在诸多相同之处,以至于两罪在司法实践中难以区分。

(二)对《网络赌博意见》中情节严重的规定存在误读

《网络赌博意见》第一条第二款明确规定了,实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”,并且明确列举了七种情节严重的情形和一个兜底条款。从该条款的规定来看,似乎是针对开设赌场罪而言,并没有区分实体赌场还是网络开设赌场,只要达到了该条规定的,一律适用情节严重的规定。

笔者认为,这是对《网络赌博意见》中情节严重的一种误读。其一,2010年9月,两高一部出台《网络赌博意见》的背景是考虑到随着互联网的普及和上网用户的急剧增加,利用网络从事赌博活动也愈发猖獗。与传统的赌场赌博相比,网络赌博更加快捷、方便,投注、资金交割只需轻点鼠标即可完成,赌资的数额往往很大,其社会危害性也更为严重。尤其是一些不法分子利用互联网大肆组织跨国赌博活动,不仅严重危害青少年身心健康和互联网正常管理秩序,败坏了社会风气,而且导致大量资金非法外流,严重破坏经济秩序,影响社会和谐稳定,人民群众反映十分强烈。

其二,从《网络赌博意见》规定的内容来看,主要包括五个方面,且全部集中在网络开设赌场领域。一是网上开设赌场行为及情节严重的认定标准;二是网上开设赌场共犯的认定和处罚问题;三是关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理认定问题;四是关于网络赌博犯罪案件管辖问题;五是关于电子证据的收集与保全问题。从上述规定的内容来看,并未涉及到开设实体赌场的问题。因此,在适用该意见时,必须遵循法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚,由于虚拟的网络空间和现实的空间并不相同,在不同的空间内实施犯罪,危害性也是不一样的,在针对实体开设赌场的行为,不能类推适用《网络赌博意见》关于情节严重的规定。

三、涉赌博类犯罪案件的路径优化

在处理涉赌类犯罪时,要严格区分此罪与彼罪,对于尚无实体开设赌场情节严重的规定时,不能类推适用《网络赌博意见》的规定,相关部门应该出台专门针对实体开设赌场情节严重的认定标准。

(一)明确此罪与彼罪的区分标准

开设赌场罪与聚众赌博型赌博罪之间存在着诸多共性,但开设赌场罪具有与聚众型赌博罪明显不同的特征。因此,在探究开设赌场行为与赌博罪中的聚众赌博行为的实质性区别之前,有必要回答一个基础性问题,即赌场如何认定?一般认为,开设赌场罪,是指开设以行为人为中心,在其支配下供他人赌博的场所的行为。开设的是临时性或长期性赌场在所不论,换言之,所谓开设赌场,是指经营赌场。[]聚众赌博,是指以营利为目的,组织、招引多人进行赌博,本人从中抽头渔利的行为。

为此,最高人民法院专门就聚众型赌博罪与开设赌场罪之间的区分提出了一个标准:第一,规模上,聚众赌博的规模一般较小,而开设赌场的规模一般较大,其营业场所大,赌博的工具齐全,赌博方式多样,有专门为赌场服务的人员;第二,场所上,聚众赌博的场所通常具有不固定性,有时是临时租赁、借用他人的房屋或者自己家中进行,有时是临时在宾馆里开房进行的,而开设赌场的赌博场所一般具有固定的营业地点和场所;第三,时间上,聚众赌博的时间一般具有临时性、短暂性的特点,而开设赌场的时间具有持续性和稳定性特点;第四,公开程度上,聚众赌博一般具有隐秘性,而开设赌场一般具有半公开性;第五,参赌人员的召集上,聚众赌博的赌头往往会利用其人际关系和人际资源来召集、组织每一次的具体赌博活动,而开设赌场的经营者一般情况下不亲自参与召集、组织人员参与赌博;第六,本人参赌与否,聚众赌博的赌头本人有时会参与赌博,开设赌场的经营者本人一般不会参与赌博。

另外,关于聚众型赌博罪和开设赌场罪的区分在学界也是众说纷纭,主要存在“控制性标准说”、“经营性标准说”、“开放性标准说”和“综合性标准说”。譬如,有学者从三个方面来区分开设赌场与聚众赌博:首先,从犯罪场所的职能稳定性和时间连续性来看,开设赌场罪的场所吸引赌博人员的功能更加稳定,持续时间也较长。其次,从组织的严密性来看,开设赌场的行为人内部有严密的组织和明确的分工。最后,从对赌博行为的控制力来看,开设赌场的行为人处于中心地位,对赌场的经营具有绝对的控制力。[]同时也有学者单独从行为性质上进行了区分,并认为虽然在开设赌场和聚众赌博中,均会出现行为人为赌博提供场所、赌具等物质便利的情形,但从行为性质上讲,开设赌场罪是一种不法的经营性行为,使其相较于赌博罪,具有以下行为特征:一是不分输赢均抽头渔利,在开设赌场罪中,行为人主要的获利方式是通过经营赌场,抽头渔利,间接获得赌博利润。二是参赌人员开放流动。三是具有较为完备的组织构架和细致的人员分工。组织构架、人员分工是赌场设立、运作、发展,并且能够提供有所讲究的赌博工具、赌博场所、赌博服务的必备要素,也是开设赌场作为经营性行为的重要体现。

综上所述,根据开设赌场罪法定刑最高可达十年之规定,可以看出立法者认为开设赌场罪的不法程度较聚众型赌博罪而言更高。因此,在聚众型赌博罪与开设赌场罪的认定上,笔者认为,要严格把握上述的标准,实践中可以参照最高人民法院的观点进行认定,防止大量的赌博罪案件被严重倒挂。同时,在把握区分标准时,也要评估行为人是否处于易于引诱他人实施违法行为的危险源地位,是否对法益侵害具有潜在的增幅作用,是否增加其他不特定人实施赌博行为机会。

在开设赌场罪与帮助信息网络犯罪活动罪的区分上,相较于开设赌场罪,帮助信息网络犯罪活动罪属于在后规定的罪名,是将包括网络赌博等网络犯罪的帮助行为类型化为一个独立的罪名(也有人认为是帮助行为正犯化),罪名确定应考察帮助行为的独立性程度。譬如,广告推广独立利于网络赌博之外,属于广告者日常广告经营中承接的个别业务,广告者并非专门或主要为网络赌博服务,那么广告行为具有独立性,广告者应构成帮助信息网络犯罪活动罪;如果广告业务属于网络赌博的一个部门或分工,或者主要的广告业务均为网络赌博服务,则广告从属于网络赌博,广告行为欠缺独立性,应适用《刑法》关于帮助信息网络犯罪活动罪的条文中“第三款规定“同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”,此时广告者应构成开设赌场罪。[]同理,对于其他的行为手段也应如此区别所谓“帮助行为”的中立性程度。

(二)建立实体开设赌场情节严重的认定标准

《网络赌博意见》是为了准确认定开设网络赌场罪而作出的专门规定,开设网络赌场与开设实体赌场虽都属于开设赌场罪的表现形式,但“赌场”形式的不同必然决定两者认定标准上存在巨大差异。首先,罪刑法定原则的要义在于“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。”最高人民检察院的陈国庆、韩耀元、吴峤滨检察官认为,“《网络赌博意见》根据刑法、刑事诉讼法和相关司法解释的有关规定,结合司法实践,针对利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织网络赌博等犯罪行为,进一步明确了法律适用标准。”可见,《网络赌博意见》只是针对开设网络赌场犯罪的相关问题所作的适用规定,并没有涉及到开设实体赌场的情形,将其推广应用,有违罪刑法定原则,属于类推适用。其次,就开设网络赌场和开设实体赌场而言,虽然都属于开设赌场罪的犯罪形态,但犯罪发生的空间、犯罪行为方式迥异,前者在网络空间针对不特定多数人实施的行为显然具有更大的社会危害性,因此网络赌博犯罪认定情节严重的标准必然会低于开设实体赌场犯罪标准。然而检索发现A省司法机关对于开设实体赌场的行为是否构成情节严重大部分都在适用《网络赌博意见》的规定,这样的判决必然因为适用法律错误而导致对行为人的重罚和重判。

对此,有法官就认为,“在罪刑法定原则要求‘法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚’,其基本含义是行为人的行为构成犯罪和给予刑罚,必须以刑法的明文规定为前提。行为人的行为构成犯罪后应依法接受刑事处罚,其刑罚种类和刑罚严厉度应以刑法明文规定为前提,这也是罪刑法定原则应有之意。《网络赌博意见》开宗明义,规定‘为依法惩治网络赌博犯罪活动……现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题,提出如下意见’,其立法的目的是为了适应网络赌博活动这一新形式和特点,旨在通过刑法严厉打击肆意泛滥的网络赌博行为。”[]据此可见,《网络赌博意见》具有明确的目标指向性和适用范围局限性,即仅规制与网络赌博犯罪有关的犯罪行为,开设实体赌场的行为不在其中。若将开设实体赌场行为依照《网络赌博意见》中的情节严重标准而量刑处罚,则无形地扩大了《网络赌博意见》的适用范围,扰乱司法解释的目的指向性,这是有违罪刑法定原则的。故而,《网络赌博意见》中对于‘情节严重’的认定标准不能适用到开设实体赌场的犯罪情节评价中。”

另外,通过文义解释的方法,也可以得出《网络赌博意见》不能适用于实体开设赌场的结论。“两高一部”出台《网络赌博意见》的初衷是为了依法惩治网络赌博犯罪活动,矛头直指网络赌博犯罪活动,并不是针对实体赌博活动,如果《网络赌博意见》可以被适用于实体赌博活动,那么,“两高一部”在当时出台《网络赌博意见》时,完全可以将“网络”二字去掉。因此,无论是从《网络赌博意见》的名称上来看,还是从《网络赌博意见》的实质内容来解读,《网络赌博意见》并不能适用于实体的赌博活动。

关于实体开设赌场如何认定“情节严重”的问题,不能类比适用《网络赌博意见》的规定,因为实体开设赌场与在网络虚拟空间内开设赌场并不相同,在网络虚拟空间内任何人都可以进入,而现实空间的开设赌场会受到地域的限制,因此,在网络虚拟空间内开设赌场的人流量、资金量会更大。所以,网络空间内开设赌场情节严重的行为要区别于现实空间开设赌场情节严重的认定。笔者认为,对此可以借鉴其他省份的做法,如2012年11月9日,浙江省高级人民法院出台的《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》,专门就实体中开设赌场罪规定了情节严重的适用情形。

作者单位:安徽金亚太(长丰)律师事务所

参考文献:

张明楷:《刑法学(下)》,法律出版社2016版,第1078-1079页。

参见刘某某开设赌场罪一审刑事判决书,安徽省濉溪县人民法院(2018)皖0621刑初29号。

参见关某甲等9人赌博罪一审刑事判决书,安徽省濉溪县人民法院(2014)濉刑初字第00458号。

参见彭若玲、孙灿、蒋娅等开设赌场、帮助信息网络犯罪活动一审刑事判决书,淮南市八公山区人民法院(2020)皖0405刑初95号。

参见何某某、陈某开设赌场一审刑事判决书,山东省沂源县人民法院(2020)鲁0323刑初144号。

参见祝秀芝开设赌场罪一案一审刑事判决书,巢湖市人民法院(2018)皖0181刑初301号。

欧阳涛:《区分此罪与彼罪界限的方法》,《法学杂志》,1999年第6期,第10页。

左连璧:《此罪彼罪细分明》,载《人民法院报》,2020年10月20日,第006版。

参见《《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的理解与适用》,最高人民法院:http://www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-1877.html,最后访问日期[2021-08-01]。

张明楷:《刑法学》,法律出版社2016版,第1079页。

江海洋:《论创建微信群组织抢红包赌博行为之定性》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2020第3期,第104-105页。

刘海东:《开设赌场与聚众赌博有三个区别》,《检察日报》,2015年06月08日,第003版。

杜开林:《开棋牌室赌博,不能一律认定为开设赌场罪》,《人民法院报》,2020年08月13日,第006版。

江海洋:《论创建微信群组织抢红包赌博行为之定性》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2020第3期,第104-105页。

参见廖大林:《开设赌场或帮助信息网络犯罪活动罪,赌博网站广告推广罪名区分》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698286781118323176&wfr=spider&for=pc,最后访问日期[2021-08-01]。

陈国庆,韩耀元,吴峤滨:《《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》理解与适用》,《人民检察》,2010第20期,第41-45页。

王明森:《开设网络赌场“情节严重”的标准是否适用于实体赌场犯罪》,《人民法院报》,2013年02月21日,第007版。

陈峰:《开设赌场罪情节严重的司法认定》,《人民司法(案例)》,2017年第20期,第40-42页。

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: