徐朝、王标、张伟玮|涉收藏品诈骗案不起诉检索报告——以219份不起书决定书为样本

浏览量:时间:2022-12-23

前言

2022年4月,平安中国建设协调小组牵头部署全国打击整治养老诈骗专项行动。2022年5月23日,最高人民检察院以电视电话会议形式召开全国检察机关打击整治养老诈骗专项行动工作推进会。2022年6月,最高人民检察院发布6件打击整治养老诈骗犯罪典型案例,揭示了养老诈骗的常见手段,其中,许某桥、鲍某康等人诈骗案系涉收藏品诈骗案。2022年11月,最高人民检察院召开新闻发布会通报全国检察机关打击整治养老诈骗专项行动情况,并发布第二批检察机关惩治养老诈骗犯罪典型案例。随着全国打击整治养老诈骗专项行动的开展,涉收藏品诈骗案件开始被社会广泛关注。

近几年,笔者先后代理了多起涉收藏品诈骗案件,从类型上来说,包括“承诺回购、拍卖”型、“虚构保值、升值”型、“骗取高额手续费型”等;从结果上来说,有180万元存疑不起诉的,有二审发回重审的,也有一审判处十二年有期徒刑的。可以说,在笔者代理的每一起涉收藏品案件中,笔者与司法工作人员在证据采信、事实认定及案件定性上均存在不同程度的分歧。基于此,本文将从实证研究入手,通过对涉收藏品诈骗案不起诉决定书进行检索,总结类案的特点与规律,以期帮助辩护律师做到有效辩护。此外,研究该类犯罪,可以更好的分析涉收藏品诈骗案件的行为模式,从而有针对性的提出防治措施。

目录

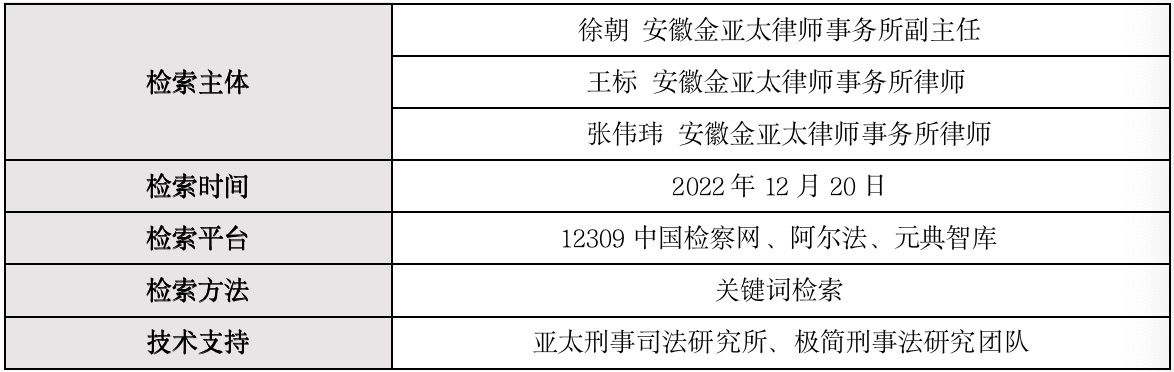

一、检索说明

二、检索目标

以“诈骗罪”“藏品”“不起诉决定书”为关键词检索,整理全国2015年——2021年涉收藏品诈骗案件不起诉情况。

三、检索结果

(一)类案检索基本情况

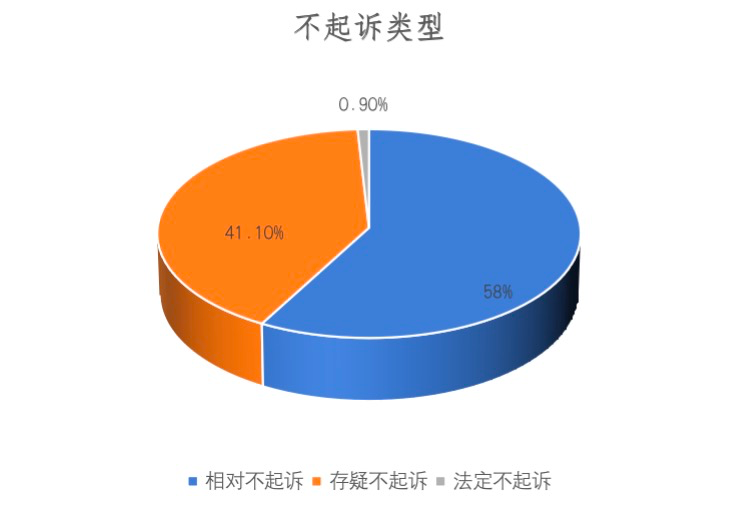

1.不起诉决定书类型

笔者以“诈骗罪”“藏品”“不起诉决定书”三个关键词,在12309中国检察网、阿尔法、元典智库平台进行类案检索,共获得不起诉决定书219份。检索所获得的不起诉决定书共有三种类型,分别是法定不起诉、存疑不起诉、相对不起诉。其中,法定不起诉决定书共计2份,占比约0.9%。存疑不起诉决定书共计90份,占比约41.1%,相对不起诉决定书共计127份,占比约58%。

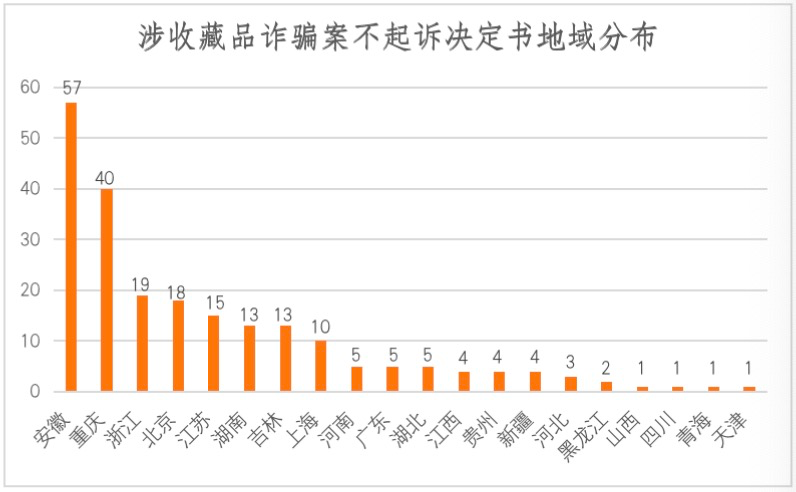

2.不起诉决定书时间、地域分布

(1)时间分布

在不起诉决定书时间分布上,全国各基层人民检察院在2015年-2021年每年都会对涉收藏品诈骗案作出不起诉的决定。其中,2015-2016年的不起诉决定书与2017-2021年相比数量较少,仅有2份。2017年、2020年涉收藏品诈骗案不起诉决定书较多,分别是67份、61份,占不起诉决定书总数的30.6%、27.9%。总体来说,近年全国涉收藏品诈骗案不起诉决定书呈现增多的趋势。

(2)地域分布

从219份涉收藏品诈骗案不起诉决定书地域分布上可知,安徽、重庆、北京以及江浙沪地区的涉收藏品诈骗案不起诉决定书较多。其中,安徽涉收藏品诈骗案不起诉决定书高达57份(全部集中在合肥市),占所有不起诉决定书的26%。

通过以上表格可以看出,全国大多数省市都存在涉收藏品诈骗案不起诉的情况。从侧面反映出,随着“少捕慎诉慎押”刑事司法政策的贯彻,在某种程度上检察机关对涉收藏品诈骗案的行为人作出的处理越来越宽容,作出的不起诉决定也越来越多。据此可以推断,当前检察机关这种“能不捕就不捕,能不诉就不诉”的现象将会持续下去,对此类案件中无刑罚必要性的人员,对其做不起诉决定将成为常态。

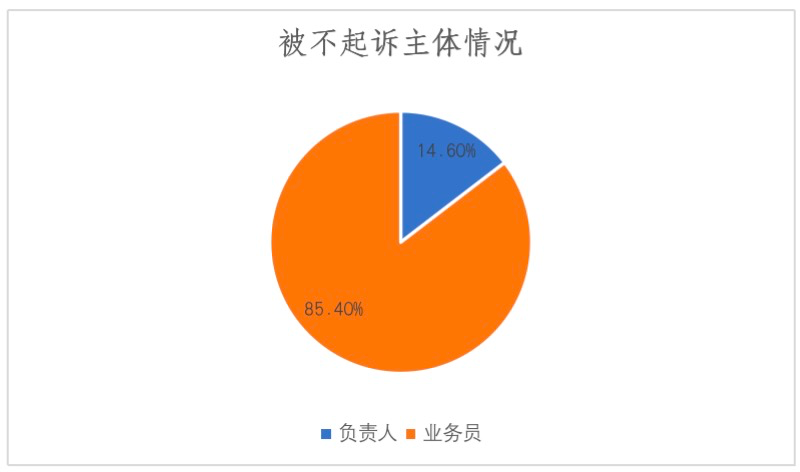

3.被不起诉主体情况

通过对219份不起诉决定书主体的分析,发现被不起诉主体种类较多,包含了法人、实际控制人、总监、经理、门店老板、门店经营者、合伙人、组长等人员,以及负责具体业务的业务员。笔者为方便区分上述人员,将其分为两大类,一类是负责具体业务的业务员,另一类是负有组织、指挥或者管理职责的人员,统称为负责人。在219份不起诉决定书中,行为主体可归入普通业务员的有187份,占比85.4%;行为主体可归入负责人的有32份,占比14.6%。

基于上图统计,涉收藏品诈骗案被不起诉主体大多数都是负责具体业务的业务员,主要原因是该类人员犯罪情节相对轻微,在案件中所起的作用不大且涉及的金额较低。同样,仍然有部分不起诉主体属于负责人,检察机关通常以案件事实不清、证据不足为由对其作出存疑不起诉的决定。

(二)不起诉案件基本情况

1.法定不起诉案件

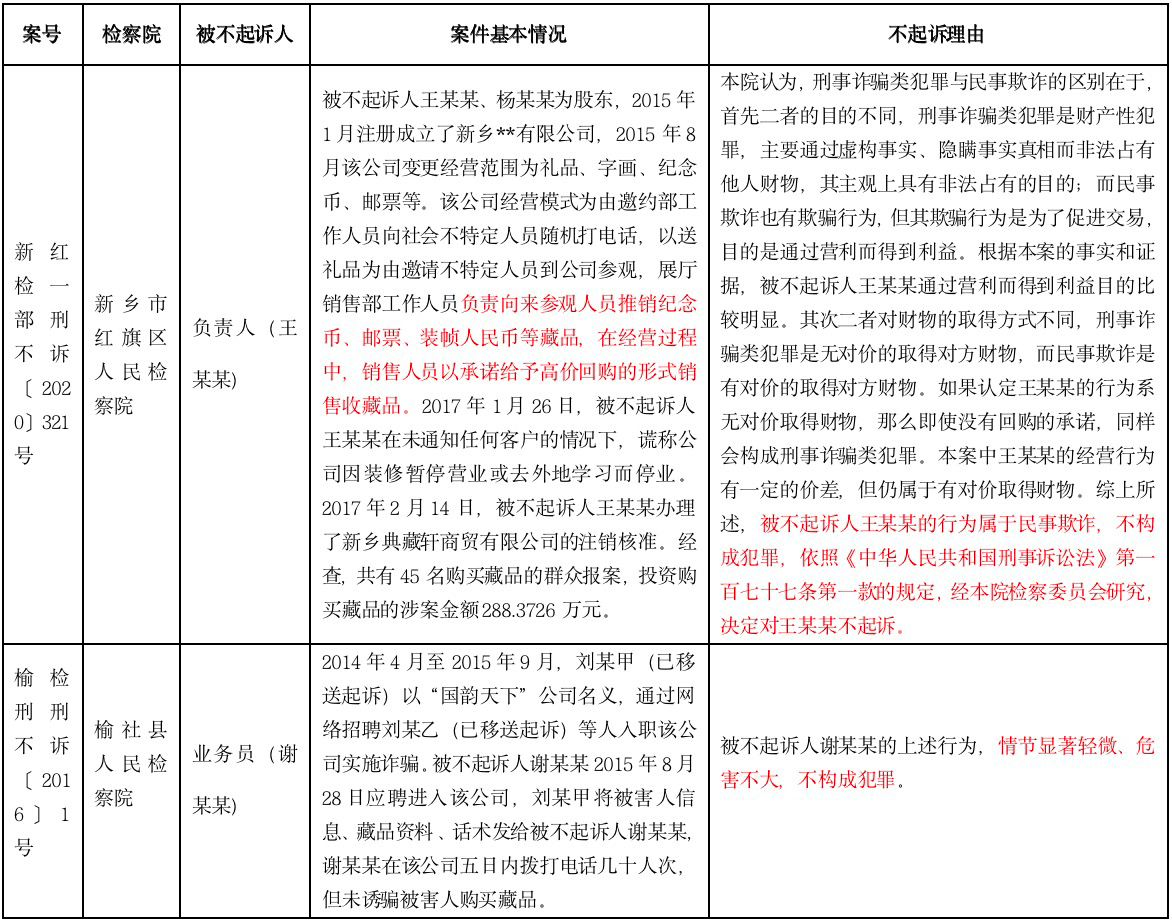

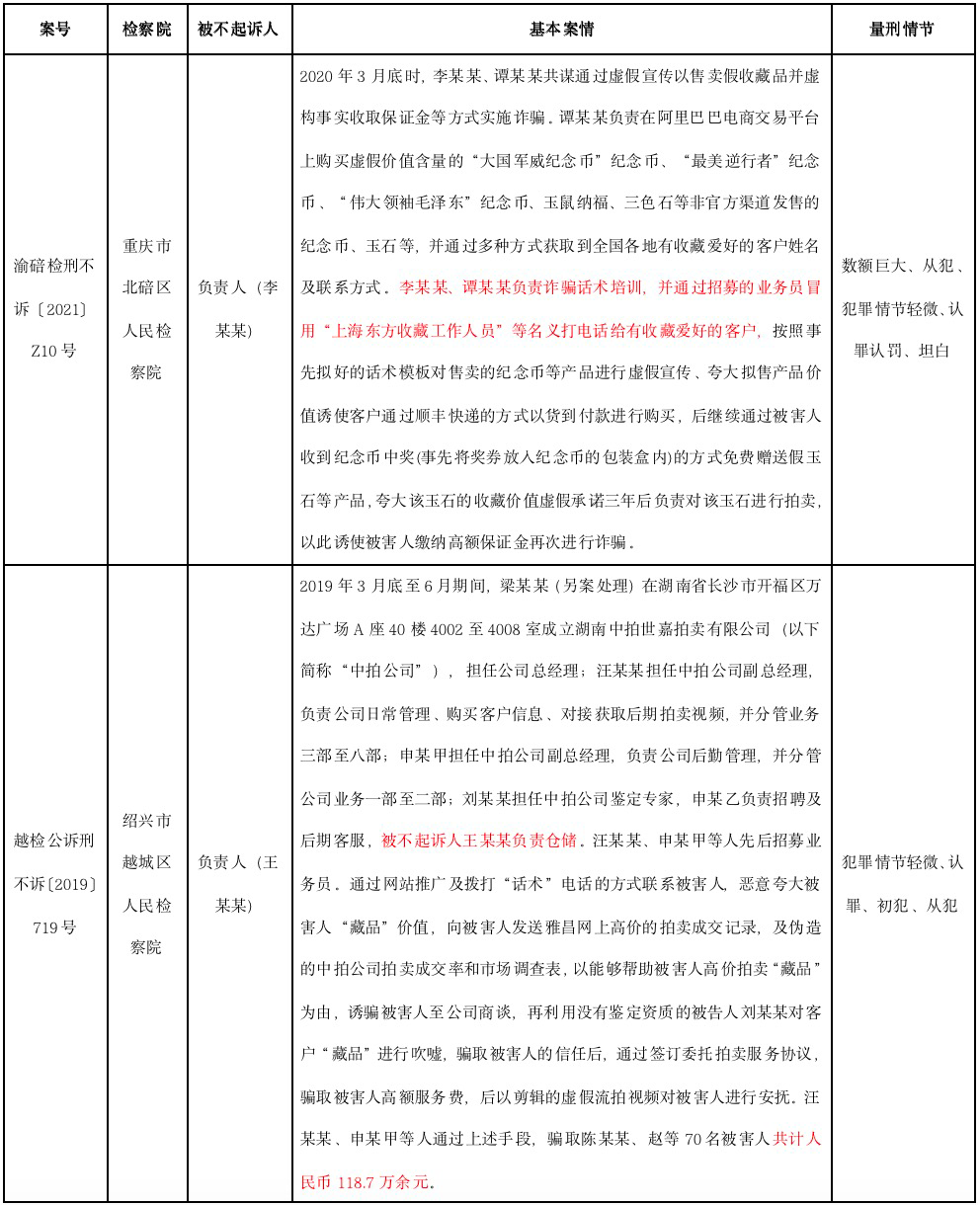

在笔者检索不起诉案例时,发现有两例案件最终被检察机关作出了法定不起诉的决定。分别是,第1例王某某涉嫌诈骗案,检察机关认为被不起诉人的行为属于民事欺诈,不构成诈骗罪。第2例谢某某涉嫌诈骗案,检察机关认为谢某某情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪。

部分案例如下:

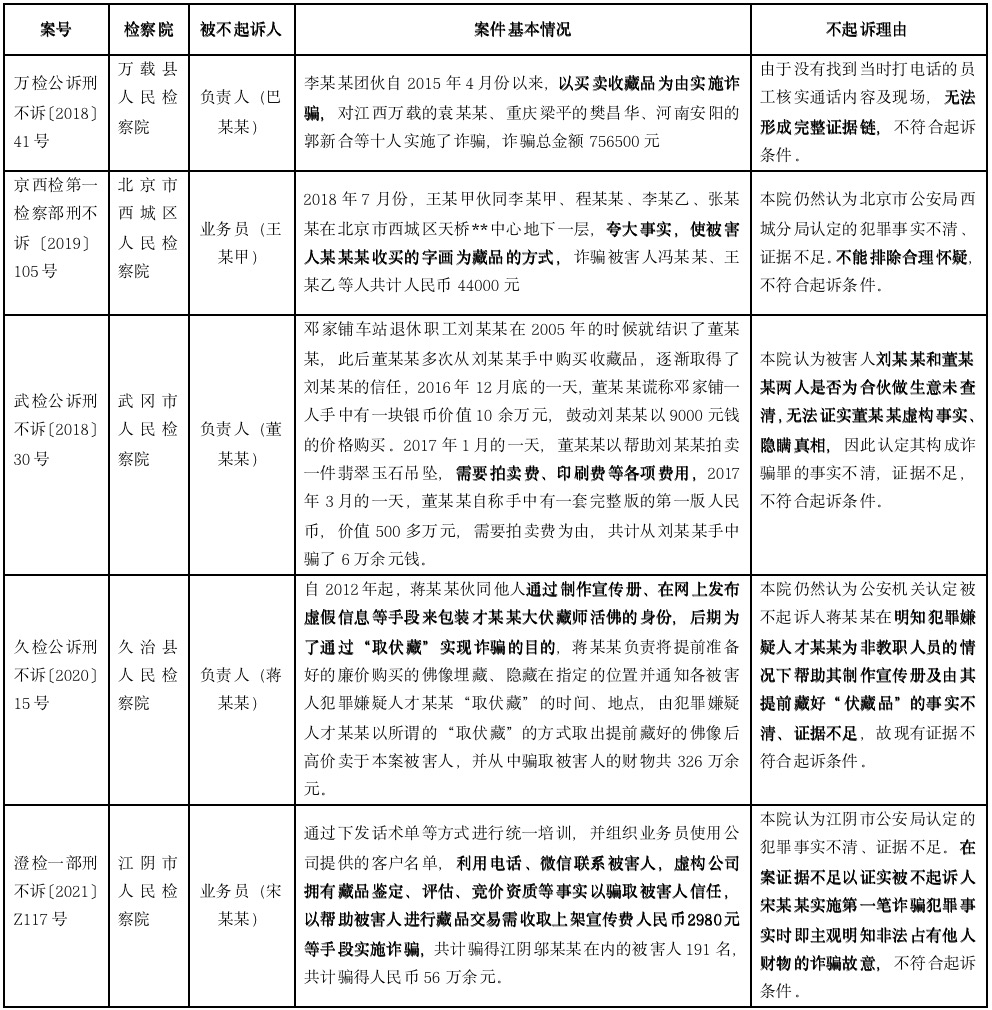

2.存疑不起诉案件

在219份涉收藏品诈骗案不起诉决定书当中,有高达90份不起诉决定书属于存疑不起诉。而分析这90份不起诉决定书可以得出,检察机关非常重视证据的认定,对证据的要求更加严格。一般来说,检察机关会着重考察现有的证据是否可以形成完整的证据锁链,现有的证据是否可以排除合理的怀疑。在审查内容方面,检察机关会重点审查行为人是否虚构事实、隐瞒真相,是否具有非法占有目的。总之,在现有证据不能证实行为人客观上实施欺骗行为,主观上具有非法占有目的,将本着存疑有利于被告人的原则,作出存疑不起诉的决定。

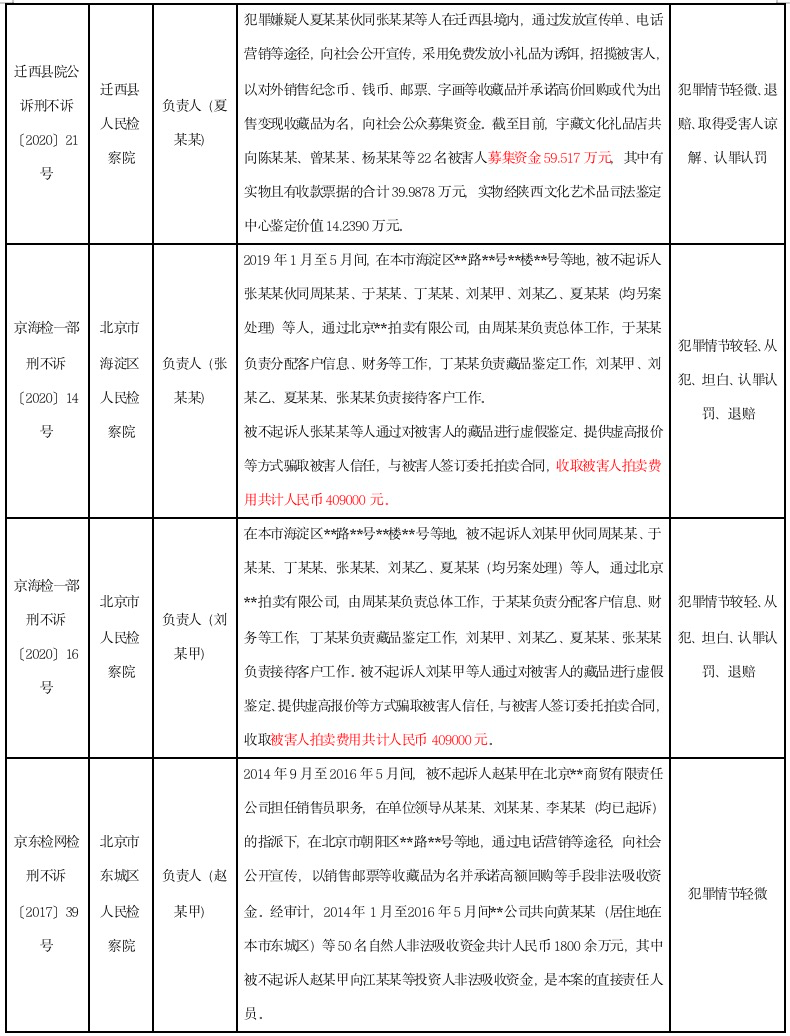

部分案例如下:

3.相对不起诉案件

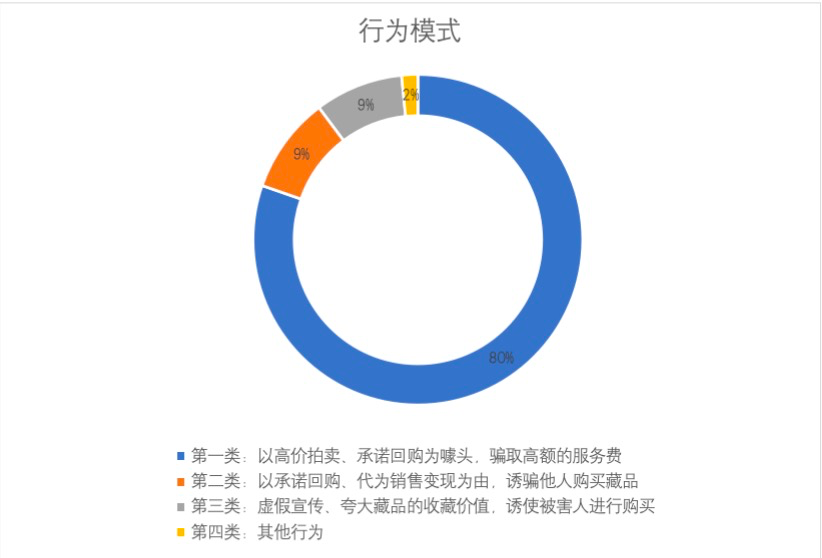

(1)行为模式

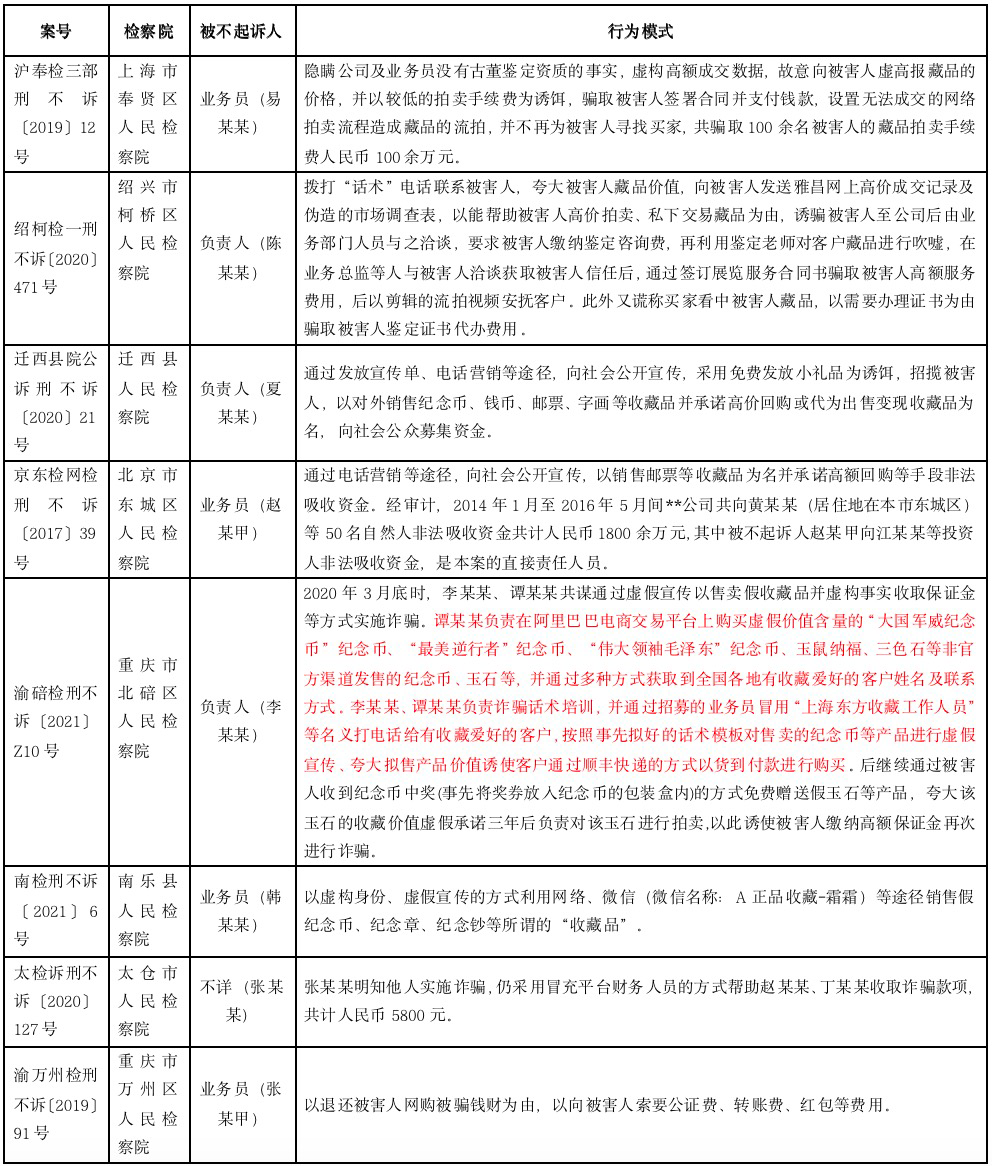

在219份涉收藏品诈骗案不起诉决定书中,有多达127份不起诉决定书是相对不起诉。在这些相对不起诉决定书中,对行为人的行为模式进行分类,大致可以分为四大类。第一类是以高价拍卖、承诺回购为噱头,骗取高额的服务费。这类行为通常以收藏品为幌子,虚构藏品的价值,承诺帮助被害人高价拍卖、高价回购,要求被害人支付高额的保证金、鉴定费、手续费等服务费。第二类行为是通过承诺回购、代为销售变现为由,诱骗他人购买藏品。第三类行为是通过虚假宣传、夸大藏品的收藏价值,诱使被害人进行购买。第四类行为是帮助诈骗犯罪提供资金结算服务、以帮助被害人退还被骗钱财为由进行二次诈骗的其他行为。其中,第一类数量最多,达102份,占所有相对不起诉决定书的80%;第二类为12份,占比9%;第三类为11份,占比9%;第四类为2份,占比2%。

部分案例如下:

(2)诈骗数额

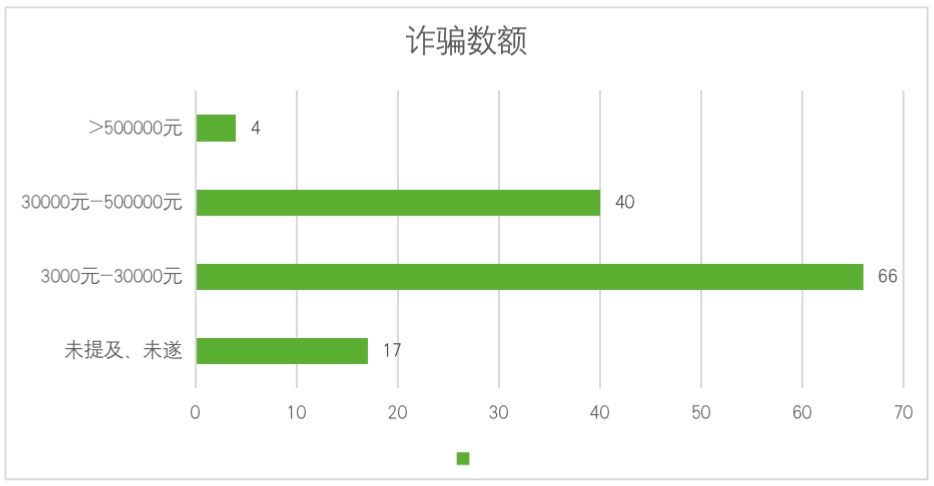

鉴于刑法第二百六十六条规定,三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,分别为诈骗罪“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的认定标准。因此,笔者将3000元-30000元设置为第一层级,30000元-5000000元为第二层级,500000元以上为第三层级。

在扣除17份不起诉决定书(2份行为人诈骗未遂,15份未提及诈骗数额)后,共有110份不起诉决定书涉及到诈骗数额。对这110份不起诉决定书进行分类,其中,第一层级有66份,占比60%;第二层级有40份,占比36%;第三层级为4份,占比4%。其中,诈骗数额最高的达到118万。

由此可知,涉收藏品诈骗不起诉决定书中,诈骗数额为“数额较大”的占绝大多数。

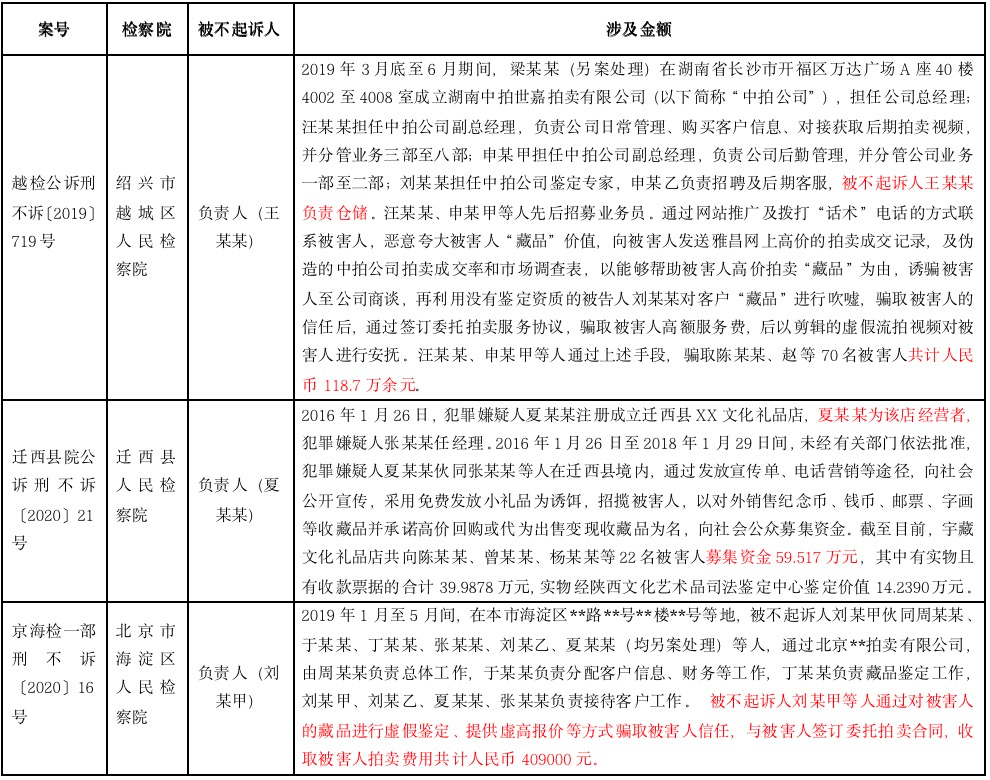

部分案例如下:

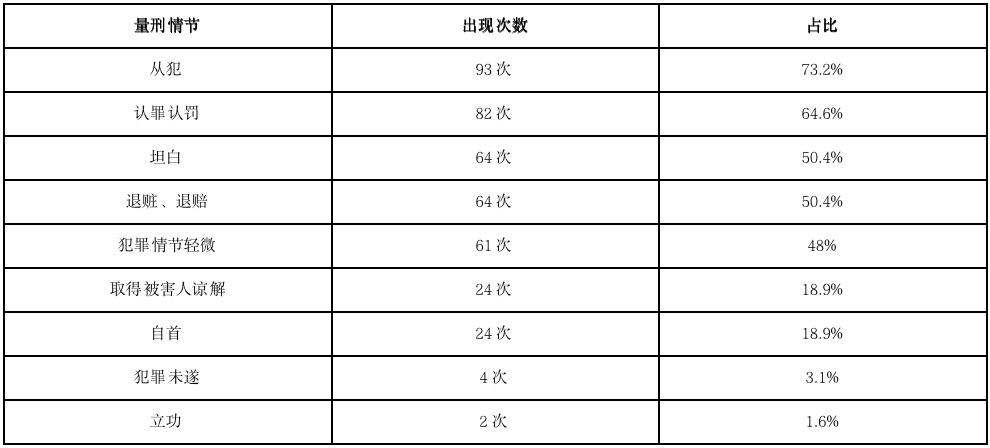

(3)量刑情节

统计所有相对不起诉决定书中的量刑情节,可以发现,除了6份不起诉决定书只有犯罪情节轻微这1个量刑情节外,其他不起诉决定书都存在2个以上的量刑情节。从上表可以看出,从犯情节出现了93次,占所有相对不起诉案件的73.2%,可以说明,涉收藏品诈骗案行为人是否为从犯是检察机关作出不起诉的重要依据。其次,认罪认罚占比64.6%,退赃、退赔情节占比50.4%。

部分案例如下:

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: