《刑法修正案(十二)》视角下非法经营同类营业罪的出罪路径研究

浏览量:时间:2024-01-18

作者:张世金律师,刑法学硕士,安徽金亚太律师事务所刑辩分所主任,安徽金亚太律师事务所刑事业务中心主任,合肥工业大学兼职硕士研究生导师,荣获第七届全国十大无罪辩护经典案例奖。

摘要:《刑法修正案(十二)》增设民营企业内部人员背信犯罪,符合当前政策形势和实际需要,对于平等保护企业和企业家利益具有重要现实意义,而非法经营同类营业罪无疑系本次修法的重点。《刑法》第一百六十五条采取叙明罪状方式对犯罪的基本构成特征作了详细的描述,“犯罪主体”“违反法律、行政法规规定”“获取非法利益”“致使公司、企业利益遭受重大损失”“利用职务便利”“同类营业”等构成要件系入罪与出罪的重要事由。厘清各构成要件要素的含义,准确理解适用该罪,防止形式化、扩大化认定犯罪。

关键词:刑法修正案(十二);民营企业;同类营业;非法利益;重大损失;利用职务便利;法定犯

一、引言

2023年7月14日,中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》,对民营企业内部腐败的防范治理提出明确要求。随后,2023年9月25,日,最高人民法法院发布《关于优化法制环境促进民营经济发展壮大的意见》,明确规定“以法治手段破解‘代理成本’问题,依法追究民营企业董事、监事、高管违规关联交易、谋取公司商业机会、开展同业竞争等违背忠实义务行为的法律责任”。2023年10月13日,最高检人民检察院发布《关于全面履行检察职能推动民营经济发展壮大的意见》,明确规定“依法惩治民营企业内部人员,特别是民营企业高管、财务、采购、销售、技术等关键岗位人员实施的职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿以及背信损害上市公司利益等侵害企业利益犯罪。”。由此可见,当前民营企业内部腐败犯罪的总体形势较为严峻,《刑法修正案(十二)》立足实践需要,聚焦突出问题,作出相应的修改完善,通过惩治民营企业内部人员侵害企业财产犯罪,实现保护民营企业产权和企业家合法权益。这是本次修法无法回避的时代背景和客观现实。

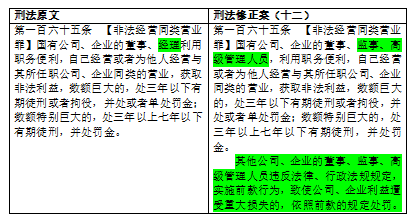

《刑法修正案(十二)》对非法经营同类营业罪的修改体现在两个方面:第一,对主体要件作了进一步完善,将犯罪主体由“董事、经理”修改为“董事、监事、高级管理人员”,扩大了主体范围,增加了监事和高级管理人员的范围。第二,在第一百六十五条中增加一款作为第二款,对国有公司、企业之外的其他公司、企业相关人员违反法律、行政法规,实施相关背信行为,致使公司、企业利益遭受重大损失的明确了法律责任;刑罚上,依照第一款国有公司、企业的处罚规定予以处罚,虽然将非法经营同类营业罪的主体由原来只适用于国有公司、企业人员扩展到民营公司、企业人员,但是规定不同的构成要件,所谓的平等保护只体现在犯罪主体方面,在具体的构成要件方面有失平等,可能系考虑到民企企业的实际特殊情况。

从罪状来看,“犯罪主体”“违反法律、行政法规规定”“获取非法利益”“致使公司、企业利益遭受重大损失”“利用职务便利”“同类营业”等均系非法经营同类营业罪的构成要件。对上述入罪要件反向观之,即可得出该罪的出罪路径和事由。

二、出罪路径之犯罪主体:坚持形式审查与实质判断相结合

根据《公司法》第二百六十五条之规定,高级管理人员,是指公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。对于上述人员以外的其他人员,例如部门负责人等中层管理人员、公司派出机构(地区、分区)负责人等人员是否认定为高级管理人员,不能一概而论。如果他们经营同类营业,获取非法利益巨大,或者致使公司利益遭受重大损失的,是否构成该罪?然而,司法实践并非如此简单。由于商事活动的复杂多样性,常常出现总监、主管、首席(CEO、COO、CTO)等各式职位。究竟是否属于法律意义上的高级管理人员,系判断罪与非罪的构成要件要素,在刑事司法实践中有着重要的现实意义。

判断公司相关人员是否为高级管理人员,首先,应从该人员是否担任《公司法》规定的职务或者公司章程是否将担任其他职务的人员规定为公司的高级管理人员进行分析。其次,关于高级管理人员的身份认定,在《公司法》和公司章程均没有规定的情况下,要坚持形式审查与实质判断相结合,实际职权系重要的判断因素,应综合考量公司章程、任免文件、工商登记信息、公司经营权、重大事项执行决定权、实际从事工作的重要性及影响力等方面进行认定,具体可以从以下几个方面进行审查:

(1)当事人陈述、名片;

(2)同事等证人证言;

(3)劳动合同,审查工作岗位、工作职责以及工资收入;

(4)公司规章制度;

(5)公司任命书或任免通知;

(6)工商登记信息;

(7)当事人与法定代表人、董事长、总经理等人的微信聊天记录;

(8)公司业务合同,审查是否行使分管领导的审批职权,对公司业务是否具有管理和经营权利;

(9)审查在公司中享有的职权范围和实际从事工作的重要性和影响力,是否承担人事、劳动关系以及财务等管理工作的重要职责和权限;

(10)审查是否负有高级管理人员的竞业禁止义务、忠实义务和勤勉义务,在公司整体管理和运营中是否发挥高级管理人员的作用。

正如最高人民法院的司法裁判要旨:“公司的高级管理人员应是执行公司出资人的决策,拥有执行权或一定程度的决策权,掌握着公司内部管理或外部业务的核心信息,并决定公司的决策及发展方向的特定人群。”【再审案号(2019)最高法民申2728号】

刑事审判参考总第27集第187号指导案例(杨文康非法经营同类营业案——非法经营同类营业罪与为亲友非法牟利罪之区分)关于“被告人杨文康系中外合资经营公司的部门副经理,不符合非法经营同类营业罪的主体要件,故不构成非法经营同类营业罪”的裁判理由也值得我们关注,即“非法经营同类营业罪的主体是特殊主体,即国有公司、企业的董事、经理。这是因为国有公司的董事、经理应维护本公司、企业的利益,遵守公司章程,忠实、勤勉地履行职务,不得利用其在公司的地位、职权为自己谋取利益,因此,公司法对国有公司、企业的董事、经理作了竞业禁止性规定。根据公司法的规定,董事是指公司、企业董事会的成员,包括董事长、副董事长、执行董事和一般董事。公司的董事由股东会议选举产生,或者由国家授权投资的机构、国家授权的部门按照董事会的任期委派或者更换。因成为董事必须履行一定的法律手续,实践中一般较易认定。经理是由董事会聘任,对董事会负责,负责公司的生产经营管理工作,组织实施董事会议决议、公司的年度计划和投资方案等的高级管理人员。实践中,一些国有公司、企业将其中层管理人员也称作经理,如部门经理、业务经理、项目经理等,有的还称为科长、处长、部长等等,这类经理因系日常称谓,而非法律用语,且其负责的不是整个公司、企业的管理,而是对某一部门、某一项目、某一项业务的管理,其经营、管理权有限,故公司法未对其作竞业禁止性规定。作为法定犯,非法经营同类营业罪的主体要件应直接援引相关法律规定,而不宜作出扩大解释。国有公司、企业的部门经理等中层管理人员,一般不构成非法经营同类营业罪的主体。”

通过检索类案,部分司法裁判观点也提供了判断非法经营同类营业罪犯罪主体的另类视角。虽然行为人的职务名称不是董事、监事、高级管理人员,但是并非一概不构成此罪,需要判断是否实质上行使同类职权。如果实质上不行使或者无法行使董事、监事、高级管理人员同类职权的,那么依法不构成非法经营同类营业罪。

比如,最高人民法院法官刘晓虎认为,有的案件中,因企业成立背景、建制比较特殊,对行为人任命的职务名称不是董事、经理,但行为人实际行使类似董事、经理的职权。我们认为,此类主体依然符合非法经营同类营业罪的主体特征。如宋某非法经营同类营业一案中,宋某主体身份是设计院的副院长,而不是董事、经理,宋某及其辩护人均主张宋某不符合非法经营同类营业罪的主体。该案经过一审、二审,法院均认定宋某符合非法经营同类营业罪的主体,判决宋某构成本罪。宋某不服遂提起再审申请,最高人民法院指定再审。再审法院河北省高级人民法院认为,宋某虽被任命的是副院长,但行使的职权与董事、经理无实质差别,认定宋某符合非法经营同类营业罪的主体特征。虽然本案再审后宣告无罪,但认定无罪的主要理由是宋某非法获取利益的事实不能成立,而不是主体身份不符合。该案再审判决关于主体身份的裁判说理可以作为同类案件裁判有价值的参考。【(2016)最高法刑申34号(2018年6月21日);(2016)冀刑再5号(河北省高级人民法院2016年3月3日)】

又如,江苏省镇江市中级人民法院发布的典型案例徐志平等非法经营同类经营案【(2005)镇刑二终字第25号】的裁判要旨:“国有公司、企业董事、经理利用职务之便的同类竞业行为,因此,对该罪主体的理解,不应以身份论,而应以职权论,即依职权行使国有公司、企业决策以及经营管理的经理人员,均可成为非法经营同类经营罪的主体。在特殊主体的犯罪中,其主体的构成要件一般都与犯罪客体有密切联系,评价非法经营同类营业罪的主体是否合格,应该首先从犯罪客体入手,充分考察法条的立法原意,才能比较科学、准确地理解与确定主体的范围。非法经营同类营业罪侵犯的客体,是国有公司的竞业管理制度以及国有公司、企业的财产权益。从法理上讲,凡是具体掌握所任职公司、企业产供销、人事等某一环节的职权,对外可以在公司授权范围内代表公司进行商业活动,拥有从事竞业行为能力,客观上又利用职务之便,经营了与公司同类营业的经理人员,其行为都对竞业管理制度以及公司权益造成了侵害,都能够成为该罪的犯罪主体。如果狭义理解“经理”范围,那么在一些特殊行业,如电信、供电等部门,符合犯罪主体身份的只有省、市一级公司的经理,对于不具备法人资格,只具备分公司经理身份的市、县级分公司经理人员,如果严重违反刑法规定实施竞业禁止行为,给国有企业造成重大损失的,将无法追究刑事责任,不利于对国家利益的保护。本案被告人徐志平是江苏省电信公司的分支机构丹阳市电信局的副局长、局长,其地位相当于省公司下属分公司副经理、经理,由省公司授权在丹阳市范围内经营相应业务,对电信局经营、人事等具有决策、管理职权,符合上述经理人员的特征,因此可以作为本罪主体。从共犯角度出发,其它三被告人均参加了非法经营同类营业的共同犯罪,符合该罪主体要件。”

三、出罪路径之同类营业:基于横向与纵向二元模式的分析框架

非法经营同类营业罪系背信犯罪(Crime of Breach Trust,源于德国和日本),背信行为体现为行为人自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业。何为同类营业,系决定罪与非罪的关键构成要件要素。审查“同类营业”,可以遵从横向与纵向二元模式的分析框架。

第一,审查工商登记的经营范围是否属于同种类别,即行为人自己经营或者为他人经营的公司营业范围与所任职的公司营业范围是否完全或者部分相同。

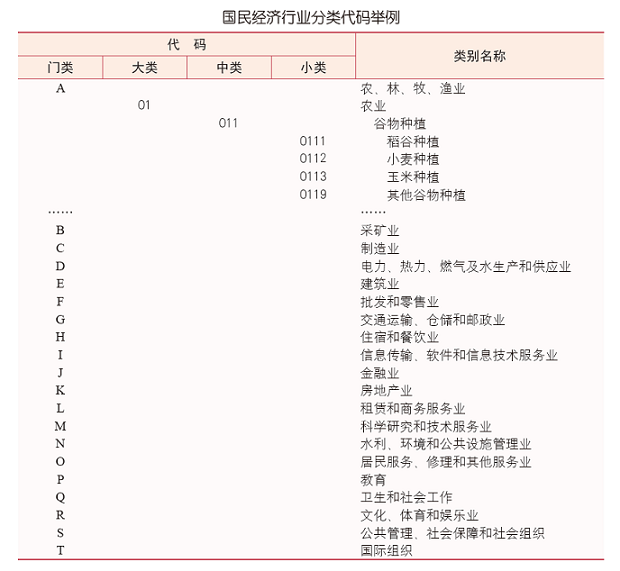

第二,公司、企业只要不违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定,超越登记经营范围的经营行为并不当然无效,经营利益可受法律保护。《中华人民共和国民法典》第五百零五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(一)》第十条均有明确规定。如果超越工商登记的经营范围,需要立足国家标准《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)对“同类营业”进行审查。“同类营业”中的“类”,一般是指国民经济行业分类国家标准中的“小类”,需结合原国家质检总局和国家标准委联合发布的国民经济行业分类和代码表以及具体案情进行比对,进而判断是否属于同种类别。现行《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)采用经济活动的同质性原则划分,每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分。分类共分为门类、大类、中类和小类四个层次,共包含门类 20 个,大类 97 个,中类 473 个和小类 1382 个。每个类别都按层次编制了代码。门类用一个英文大写字母表示(如 A、B、C、…);大类用 2 位阿拉伯数字表示,中类用 3 位阿拉伯数字表示,前 2 位为大类代码,第 3 位为中类的本体码;小类用 4 位阿拉伯数字表示,前 3 位为中类代码,第 4 位为小类的本体码。(参见《国民经济行业分类包括哪些类别》,国家统计局官网,2024年1月1日访问)

第三,随着社会经济的不断发展和产业结构转型升级,涌现出诸多新产业、新业态、新商业模式。如果根据登记经营范围和《国民经济行业分类》国家标准,均无法判断是否属于“同类营业”,那么需要进行实质判断,即营业是否形成竞争关系,是否具有利害冲突关系,是否侵犯、影响任职公司、企业的商业机会。

最高人民法院刑二庭审判长高洪江法官在《刑事审判参考》(总第112集)发表的文章《非法经营同类营业罪中“同类营业”的认定》值得借鉴和参考。以某非法经营同类营业案为例,展开探讨国有造船公司的董事、经理,利用职务便利,通过个人所经营的钢材销售公司向其所任职的造船公司供应钢材,是否属于刑法第一百六十五条所规定的“与其所任职公司、企业同类的营业”,在认识方面存在较大分歧。

一种意见认为,国有公司董事、经理,利用职务便利,由自己经营的公司向其所任职的造船公司供应钢材,应认定为非法经营“同类的营业”。虽然非法经营同类营业罪中的“同类营业”的核心含义,是指与国有公司、企业的董事、经理所任职公司、企业具有横向竞争关系的营业,但从刑法解释论的角度看,核心含义并不完全等同于全部含义,刑法用语通常有必要作体系解释和目的解释。有鉴于此,将与国有公司对口进行的买卖经营活动,也可以理解为同类营业。

另一种意见则认为,国有公司董事、经理,利用职务便利,由自己经营的公司向其所任职的造船公司供应钢材,不属于非法经营“同类的营业”。

高洪江法官赞同第二种意见,即认为具有链接关系的营业,若与本公司的业务不存在竞争或利害冲突关系,不宜认定为“同类的营业”。他从公司经营的范围、利益受损者、上下游产业链关系、公司法的规定、刑法的谦抑性、罪刑法定原则等六个方面进行了阐述。

关于实质判断,可以从横向和纵向两个方面判断。

一是看横向竞争关系,不能局限在公司章程或工商登记的经营范围,还应当包括公司实际从事的经营范围以外的业务,自己经营或为他人经营的公司、企业在一定区域内与自己任职的公司、企业在商品或者服务的市场份额、市场价格等方面是否存在横向竞争关系,从而损害任职公司、企业现实利益和预期利益。《公司法》第一百八十三条规定,董事、监事、高级管理人员,不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是,有下列情形之一的除外:(一)向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过;(二)根据法律、行政法规或者公司章程的规定,公司不能利用该商业机会。由此可见,同类营业”必须具有同类行业商业机会竞争的本质属性,且从事此类经营一般会侵犯或者影响任职的公司、企业谋取商业机会。

二是看纵向竞争关系,是否通过垄断自己任职公司的供货渠道,高价收购自己经营或为他人经营的公司的商品、服务,低价销售商品、服务给自己经营或为他人经营的公司进行转手倒卖等手段侵犯自己任职公司、企业的商业机会,是否存在损害任职公司、企业利益的有利害冲突关系的纵向竞争行为。梁平受贿、非法经营同类营业案一审刑事判决书认定“非法经营同类营业应具备两个要件,一是经营范围属于同类营业,二是行为形态具有竞争或利害冲突的关系。……本案中,商贸公司利用自来水公司的采购渠道,平价采购二次供水设备后高价销售给自来水公司,自来水公司再转售给客户的行为,损害了自来水公司通过原有采购渠道平价购进,再加价销售获取利润的商业机会。故商贸公司与自来水公司之间的交易行为是具有利害冲突关系的纵向竞争行为。”具体理由不再赘述,参见湖北省洪湖市人民法院(2018)鄂1083刑初88号刑事判决书。

另外,以黄某旺非法经营同类营业案为例进行说明,虽然法院认定黄某旺的行为符合非法经营同类营业罪的“同类营业”,构成非法经营同类营业罪,但是其裁判要旨向我们提供一个反向视角。反之,如果不具有利害冲突关系的纵向竞争,那么依法不构成“同类营业”,该案节选的裁判要旨为“黄某旺作为国有企业的经理,未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利,擅自决定或按照促使其事先选定的挂靠公司通过形式上合法的程序承揽了其任职公司的项目工程后自行施工,并从中牟取巨额非法利益。黄某旺的行为属于为自己牟取属于公司的商业机会,损害了其他公司平等获取承揽项目工程的公平竞争利益关系,也剥夺了投资公司、工投公司能够从众多平等竞争公司中选取优质公司来承揽本公司项目工程从而获取更好的工程质量或减少工程成本支出的机会,损害了公司的实际利益。投资公司、工投公司与承揽项目工程的二建公司、某格公司、建工公司、冶金公司之间发包与承包的交易行为属于具有利害冲突关系的纵向竞争行为。”(参见广西壮族自治区来宾市中级人民法院(2021)桂13刑终76号刑事裁定书)

除此之外,需要注意上文提及的纵向链接关系,不同于纵向竞争关系。司法实践中往往将两者相混淆,以纵向竞争代替纵向链接,进而认定所谓的“同类营业”,无疑不当扩大了本罪适用范围。以上下游产业链为例,甲企业(行为人任职的公司)系汽车制造企业,乙企业(行为人自己的公司)系发动机生产企业,行为人利用担任甲企业总经理的职务便利,让作为下游的乙企业为上游甲企业供应发动机。关于此种具有纵向链接关系的营业,甲企业本身不生产发动机,自然没有该项业务,乙企业与甲企业的业务不存在竞争关系,那么不属于“同类营业”。

最高人民法院法官高之深、高洪江在《人民法院报》2017年12月21日第07版刊发的文章《具有链接关系的营业不属“同类的营业”》亦持有上述观点,从一则非法经营同类营业案的无罪判决谈起,裁判要旨为“一审法院经开庭审理后认为,被告人张某、李某分别利用担任国有造船公司董事、经理的职务便利,由自己经营的钢材销售公司向其所任职的国有造船公司销售钢材,并获取巨额利益,但从涉案公司的经营范围来看,张某、李某开办的A公司所经营的是钢材采购、销售业务,既不在二被告人所任职造船公司的工商登记经营范围之内,也不在被告人所任职公司的实际经营范围之内,即A公司所经营的业务是二被告人所任职公司不经营的业务,不属同类的营业,故张某、李某的行为不构成我国刑法第一百六十五条规定的非法经营同类营业罪,被告人亦不构成其他犯罪。公诉机关指控的罪名不能成立,依法应宣告被告人张某、李某无罪。”

从《公司法》与《刑法》衔接的角度看,对“同类营业”的理解与适用可以参考《公司法》第一百八十二条与第一百八十四条的不同规定。《公司法》第一百八十二条的核心内容是“关联交易”,第一百八十四条的核心内容是“同类业务”,通过并列法条的形式明确“关联交易”与“同类业务”系不同的概念,而且《刑法》只将“同类业务”的相关行为规定为非法经营同类营业犯罪,并未将“关联交易”的相关行为规定为非法经营同类营业犯罪。因此,从事上下游行业经营或者链接经营的,不可能侵犯或者影响到任职的公司、企业谋取商业机会,不属于“同类营业”。即便自营或者为他人经营与其任职公司、企业同类的业务,也不一定全部构成非法经营同类营业罪。根据《公司法》第一百八十三条和第一百八十四条之规定,存在两个出罪路径,一是董事、监事、高级管理人员向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过;二是根据法律、行政法规或者公司章程的规定,公司不能利用该商业机会或者经营该业务。

如果行为人自己公司与任职公司的交易行为(高价供应商品或者低价销售商品、独家垄断供应或者销售渠道)严重损害了任职公司利益,造成重大损失,如果行为人的身份系国有公司、企业董事、监事、高级管理人员,那么有可能构成国有公司、企业人员滥用职权罪。刑法修正案(十二)增加了非法经营同类营业罪的主体民营企业董事、监事、高级管理人员,如果有上述行为,一是行为人自营,则不构成为亲友非法牟利罪,二是民营企业人员,自然不构成国有公司、企业人员滥用职权罪。基于此,对于民营企业董事、监事、高级管理人员的上述行为依法不构成犯罪。

四、出罪路径之非法利益与重大损失:甄别国企与民企的差异化构成要件

《刑法修正案(十二)》将非法经营同类营业罪的主体扩大至民营企业的董事、监事、高级管理人员,实现国企和民企平等保护。然而,仔细比对《刑法》第一百六十五条第一款和第二款,两者之间入罪的构成要件具有重大差别。关于国企的董事、监事、高级管理人员,其中的一个构成要件是获取非法利益数额巨大。关于国企的董事、监事、高级管理人员,关于民企的董事、监事、高级管理人员,其中的一个构成要件是致使公司、企业利益遭受重大损失。由此可见,针对同一种罪名,不同的企业主体,其构成要件却不相同,所谓的平等保护,在犯罪主体方面实现了,但是在非法利益或者重大损失方面失位。一般情形下,获取非法利益会导致公司、企业利益遭受损失,在行为人获取非法利益与公司、企业遭受损失之间具有重合的部分,无论是国企,还是民企,在构成要件齐备的情形下,均成立非法经营同类营业罪。

但是,行为人获取非法利益与公司、企业遭受损失之间也有存在不一致或者背反的情形。换言之,行为人获取非法利益,但是公司、企业未遭受损失,对于国企的董事、监事、高级管理人员利用职务便利同类营业,则构成非法经营同类营业罪,对民企的董事、监事、高级管理人员利用职务便利同类营业,则不构成非法经营同类营业罪;或者行为人没有获取非法利益,但是公司、企业遭受损失,对于国企的董事、监事、高级管理人员利用职务便利同类营业,则不构成非法经营同类营业罪,对于民企的董事、监事、高级管理人员利用职务便利同类营业,则构成非法经营同类营业罪。例如,A公司生产、销售汽车轮胎,甲系A公司的总经理。据了解,甲成立一家B公司销售汽车轮胎,利用职务便利从A公司按照正常市场价格进货,通过B公司销售的汽车轮胎数量系之前的两倍,不仅没有给A公司遭受损失,反而使A公司的销售利润翻两倍,与此同时,过B公司也获取巨额利润。根据上文分析,如果A公司系国企,那么甲的行为构成非法经营同类营业罪。如果A公司系民企,那么甲的行为不构成非法经营同类营业罪。

关于上述行为,对于国企来讲,系从严打击,即便给国企带来巨额利润;而对民企来讲,系网开一面。同样是妨害对公司、企业的管理秩序,却规定不同的入罪标准,寄希望于未来立法予以修改完善。

“非法经营同类营业罪以谋取的‘非法利益’的金额作为定罪和量刑的依据,但如何计算‘非法利益’,在实践中存在较大分歧。第一种意见认为,应当以黄国旺已经获得的全部工程款作为‘非法利益’的金额;第二种意见认为,应当以黄国旺已经获得的工程利润作为‘非法利益’的金额,部分未施工项目的利润不应计算为犯罪金额;第三种意见认为,应当以黄国旺已施工工程项目的可得利润计算为犯罪金额。经研究,我们同意第三种意见。‘非法利益’,是指行为人所获取的与其非法经营同类营业行为具有直接对应关系的非法所得,其中,由自己经营的,应按照经营的全部收入减去直接用于经营的必要合理支出进行计算。本案中,黄国旺涉案工程项目14个,为厘清其获利情况,来宾市纪委监委依法聘请了具有专门鉴定资质的鉴定机构和鉴定人员,对涉案工程项目的获利情况进行鉴定,获利的金额系工程总造价扣除相应成本后得出的利润部分。”【三堂会审 | 承揽所任国企的工程为何构成非法经营同类营业罪 从广西来宾工业投资集团有限公司原董事、副总经理黄国旺案说起,来源 | 中央纪委国家监委网站】

由此可知,关于非法利益,必须与行为人经营活动具有直接的对应关系,具体表现为经营利润或者经营报酬,司法实践中一般以审计报告作为认定非法利益的依据。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第十二条[非法经营同类营业案(刑法第一百六十五条)]国有公司、企业的董事、经理利用职务便利,自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业,获取非法利益,数额在十万元以上的,应予立案追诉。2022年4月29日,最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》),自2022年5月15日起施行,原来的《立案追诉标准(二)》废止。新修订的《立案追诉标准(二)》不再包括非法经营同类营业罪等监察机关专属管辖的罪名,因此目前该罪尚无明确的立案标准。需要注意的是,关于非法经营同类营业罪,由于《刑法修正案(十二)》的立法修改,犯罪主体增加民营企业的董事、监事、高级管理人员,并非公职人员,因此存在监察机关与公安机关交叉管辖的情况。而且《刑法》第一百六十五条第二款规定的“重大损失”,目前也没有明确的数额规定。无论是非法利益,还是重大损失,急需新的司法解释予以明确或者继续修订《立案追诉标准(二)》。

司法实践中经常出现以个人违法所得来认定非法利益,而忽视经营利润或经营报酬。陈复江、苑琳琳非法经营同类营业案一审刑事判决书的裁判要旨值得我们借鉴,即“本罪的设立目的主要就是为了实现国有公司、企业利益的最大化,防止不正当竞争,国有公司、企业的董事、经理利用职务便利经营同类营业,造成的后果是自营、他营公司、企业获取利益,国有公司、企业遭受损害。因此,本罪中的非法利益应该是对本罪客体侵害程度的数量表现,也就是说,非法利益数额应当全面反映非法经营同类营业行为的社会危害性。如采取个人所得说,因为个人所得只是非法获利的一部分,在这种情况下,个人所得数额并不能全面反映非法经营同类营业行为的社会危害性,特别是一些国有公司、企业的董事、经理出于友情、亲情为他人经营,并不收取任何报酬,这又如何计算‘个人所得’呢。可见,以个人所得为标准,不仅难以全面反映非法经营同类营业行为的社会危害性,而且为行为人规避本罪的处罚提供了方便之门。综上,本罪中的非法利益应是指自营、他营公司、企业的非法获利,只有在他营公司、企业没有获利的情况下,非法利益才是指董事、经理的个人所得。”(参见上海市虹口区人民法院(2014)虹刑初字第875号刑事判决书)对上述裁判要旨进行归纳总结,核心观点为以企业获利(企业经营利润)作为非法利益认定的首要标准,个人所得不能全面反映非法经营同类营业行为的社会危害性,只是判断依据之一。只有在企业没有获利或者经营利润无法认定的情况下,才能将董事、监事、高级管理人员的个人所得作为认定依据。

五、出罪路径之利用职务便利:聚焦“职务”对“利益”的影响力

利用职务便利,是指利用自己在国有企业或者民营企业担任董事、监事、高级管理人员掌管材料、物资、市场、计划、销售等便利条件。“利用职务便利”的表述在我国刑法分则罪名中出现3次,即刑法第165条“非法经营同类营业罪”、第166条“为亲友非法牟利罪”、第169条之一“背信损害上市公司利益罪”。与其相近的罪状“利用职务上的便利”的表述在我国刑法分则罪名中出现7次,即刑法第163条“非国家工作人员受贿罪”、第171条“金融机构工作人员以假币换取货币罪”、第271条“职务侵占罪”、第272条“挪用资金罪”、第382条“贪污罪”、第384条“挪用公款罪”、第385条“受贿罪”。“利用职务便利”或者“利用职务上的便利”在刑法分则多个章节出现,涉及多个罪名,这些罪名的主体、客体、主观方面、客观方面均有差别。刑法理论与刑事司法实践不应当追求对同一用语作同一种解释,也不是体系解释的真实要求,对各种犯罪中的利用职务上的便利或者利用职务便利,应当根据各自的法益、行为等进行妥当合理解释。

“非法经营同类营业罪”属于妨害对公司、 企业的管理秩序犯罪,所谓的“利用职务便利”,是指利用自己管理、经营公司、企业事务的权利或者职权,为自己或者他人谋取利益。这种对利益的获取,往往不需要事先对财物直接占有、控制、支配。

利用职务便利的认定,一是需要结合国企或者民企董事、监事、高级管理人员的主体、职权和职责,二是非法利益也系非法经营同类营业罪的构成要件之一,还需要结合为自己或者他人谋取的利益,从“职务”对“利益”的影响力这一更深层意义上理解。

六、出罪路径之违法性:遵循前置法与刑事法的二元递进判断模式

关于部门法违法性判断(“民事或者行政违法性”与“刑事违法性”之间的关系),需要遵循法秩序统一性原理,一是需要关注前置法,二是刑事违法性不能仅凭前置法进行判断,具体表现为:是否符合前置法,如果符合前置法,那么在前置法民法、行政法上合法或者不禁止,在刑法上不能将其认定为犯罪。如果违反前置法,那么结合本身的构成要件和保护的法益,再进行刑事违法性的独立判断。

《刑法修正案(十二)》对非法经营同类营业罪的主体作了进一步完善,将犯罪主体由“董事、经理”修改为“董事、监事、高级管理人员”。需要注意的是,构成上述犯罪,在前提上要违反法律、行政法规规定。《刑法》第一百六十五条第一款没有明文规定“违反法律、行政法规规定”,而第二款却明文规定“违反法律、行政法规规定”,虽然条文措辞不同,但是均系不成文或者成文的构成要件要素,上述前置法的判断系必经之路,然而前置法的违法性判断不能直接替代刑法的违法性判断。如果相关的同类营业、关联交易符合法律、行政法规规定的条件或者程序,比如经过公司、企业同意等情形,那么不宜作为犯罪处理。换言之,符合法律、行政法规规定,系重要的出罪事由。根据新修订的《公司法》第一百八十二条、第一百八十三条、第一百八十四条之规定,以下情形的同类营业和关联交易因符合前置法而出罪:(1)董事、监事、高级管理人员,直接或者间接与任职的公司订立合同或者进行交易,经董事会或者股东会决议通过。(2)利用职务便利为自己或者他人谋取属于任职公司的商业机会,经董事会或者股东会决议通过。(3)根据法律、行政法规或者公司章程的规定,公司不能利用该商业机会。

相关的行为违反前置法(法律、行政法规规定),一般情形下具有刑事违法性,原因在于前置法与刑事法关于保护的法益或者规范保护目的是一致的。但是有例外,违反前置法,并不必然具有刑事违法性,这也是法定犯的相对独立性。例如,虽然违反《公司法》等前置法,但是是否具备“利用职务便利、同类营业、获取非法利益、致使公司、企业利益遭受重大损失、妨害对公司、企业的管理秩序”等构成要件,需要进行相对独立的判断。如果以上构成要件缺如,即使违反《公司法》等前置法,也不一定构成犯罪。

七、结论

综上所述,关于非法经营同类营业罪的出罪路径和事由,可以从以下几个方面进一步认定把握。

第一,关于犯罪主体,坚持形式审查与实质判断相结合,实际职权系重要的判断因素。

第二,关于同类营业,系决定罪与非罪的关键构成要件要素,审查“同类营业”,可以遵从横向与纵向二元模式的分析框架,判断行为形态是否具有竞争或利害冲突的关系。

第三,关于非法利益与重大损失,需要甄别国企与民企的差异化构成要件。同样是妨害对公司、企业的管理秩序,却规定不同的入罪标准,罪与非罪的认定大相径庭,司法实务中需要加以区别和重视。

第四,关于利用职务便利,需要结合国企或者民企董事、监事、高级管理人员的主体、职权和职责以及为自己或者他人谋取的利益,聚焦“职务”对“利益”的影响力。

第五,关于违法性判断,遵循法秩序统一性原理,坚持前置法与刑事法的二元递进判断模式。

【参考文献】

1.高之深、高洪江:《具有链接关系的营业不属“同类的营业”》,载《人民法院报》2017年12月21日第07版。

2.周光权:《法秩序统一性原理的实践展开》,载《法治社会》2021年第4期。

3.曲翔:《钱某某等非法经营同类营业案——非法经营同类营业罪中“同类营业”的理解和认定》,全国法院系统2022年度优秀案例分析三等奖。

4.张明楷:《论刑法中的利用职务上的便利》,载《法治社会》2022年第5期。

5.张义健:《刑法修正案(十二)的理解与适用》,载《法律适用》2024年第2期。

撰文| 张世金

编辑| 代娜娜

审核| 陶鸿 闫秀露

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: