投资合伙型诈骗辩护要点

浏览量:时间:2025-09-25

在本人近期办理的投资合伙型诈骗案件中,拨云见日、剥丝抽茧,发现律师大有可为,因此整理文章分享。在投资合伙型诈骗案件中,辩护工作的核心在于从根本上动摇公诉机关的指控。指控围绕着诈骗罪的构成要件展开:“以非法占有为目的 → 虚构事实/隐瞒真相 → 对方陷入错误认识 → 基于错误认识处分财产 → 行为人非法占有财产 → 给对方造成财产损失”。辩护应围绕此链条,从罪与非罪、此罪与彼罪、涉案金额及量刑情节等多维度展开。

一、罪与非罪的辩护要点

诈骗罪要求行为人主观上具有非法占有目的,客观上有虚构事实,隐瞒真相的行为,使对方基于错误认识处分财物,并造成对方实际的财产损失。想要做无罪辩护,关键在于对主客观要件的拆解。

(一)主观:无“非法占有目的”

“非法占有目的”是区分诈骗罪与民事欺诈、经济纠纷的核心界限,也是辩护中最关键的战场。鉴于主观目的存在于行为人的内心,难以直接查明,需要通过行为人的客观行为来推断其主观心态。辩护人的任务,正是要打破这种推定,提出足以证明行为人“无非法占有目的”的反证。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款 所列举的推定情形,辩护可重点从以下角度切入:

1.行为人是否具有真实履约能力

证明行为人在与投资人签订合伙协议时,并非“空手套白狼”。收集并提供证据,证明其当时具备或自以为具备履行投资承诺的能力。

(1)经济实力:公司或个人的资产证明、银行流水、其他成功项目案例,证明其有启动资金或后续融资能力。

(2)技术能力:核心团队的技术背景、专利证书、研发成果等,证明项目并非凭空捏造。

(3)货源/渠道:已签订的供货协议、销售意向书、渠道合作合同等,证明商业模式具有可行性。

(4)主观认知:即便项目最终失败,但只要在行为时点,行为人基于当时的认知水平和客观条件,真诚地相信项目能够成功,其取得钱款的目的就是“经营获利”而非“非法占有”。

2.是否将财产用于约定用途或生产经营

资金流向是证明主观目的的最有力证据。辩护人应全力调取并梳理银行流水、财务账册、采购合同等,构建清晰的资金使用图谱,证明绝大部分资金用于与项目相关的正当用途。

(1)用于项目本身:支付场地租金、购买设备原材料、发放员工工资、支付技术研发费用、市场推广开销等。

(2)用于公司经营:即便部分资金用于偿还公司其他债务、支付前期垫付款,也属于维持公司运营的必要之举,与用于个人挥霍有本质区别。

申请司法审计或对控方审计报告提出质证意见,要求严格区分“经营支出”与“个人挥霍”。将资金用于前者,是“无非法占有目的”强有力反证。

3.是否是因客观原因履行不能、是否存在积极履约行为

证明项目失败系“不能”而非“不为”,并提供证据证明行为人为履约做出的实质性努力。

(1)客观原因:行业政策突然调整、市场需求急剧下滑、核心技术骨干离职、意外疫情冲击、其他合作方违约等。

(2)积极履约行为:项目报告、团队记录、采购凭证、生产记录、研发日志、市场活动照片、与客户的沟通记录等,证明行为人一直在试图推进项目。

刑事诈骗是“根本不想还”,民事违约是“想还但还不上”。证明行为人系后者即可动摇诈骗罪的根基。

4.是否存在积极还款或补救措施

行为人在问题暴露后的态度,是判断其初始目的的重要参考。案发前的积极补救行为价值最高。

(1)存在积极沟通行为:提供微信聊天记录、邮件、会议纪要等,证明行为人在资金链紧张时,未失联跑路,而是主动向投资人说明情况、道歉、共商解决方案。

(2)有实际还款行动:签订还款协议、借条,承诺以股权抵债、抵押个人资产、寻求第三方接盘、部分返还投资款等。这些行为指向行为人愿意承担责任、还款的强烈意愿。

(二)客观:是否虚构事实、隐瞒真相

大部分诈骗案件能够立案,肯定存在部分“虚构事实、隐瞒真相”的行为。但民事欺诈是个别事实或者局部事实的欺骗,诈骗犯罪则是整体事实或者全部事实的欺骗

事实与观点的区分:承认在招商推广中存在一定程度的夸大、预测和乐观陈述,但这属于商业活动中常见的“商业吹嘘”或“观点表达”,而非对“客观事实”的虚构。例如,对市场前景的预测、对投资回报的预期,只要不是毫无根据的凭空捏造,通常不宜认定为诈骗罪中的“虚构事实”。

核心信息的真实性:主张行为人所陈述的核心事实基本真实。例如,项目真实存在、公司主体真实、投资款确实进入了项目公司账户、资金大部分用于经营。即使在某些非核心细节上存在不实之处,但该不实之处不足以使对方陷入“根本性错误认识”并据此处分财产。

(三)结果:对方损失是否系不可挽回的实际损失

对方损失系不可挽回的实际损失是认定犯罪既遂和衡量社会危害性的关键。诈骗罪是结果犯,原则上要求犯罪行为实际造成了被害人财产减损的后果,且达到了“数额较大”的标准。需要注意的是,即使行为人实施了欺骗行为,但如果其提供了足额担保、及时退还了款项,在司法实践中可能不作为犯罪处理。辩护人搜集了大量不起诉案例,涉案金额最高达250万元。

综上,诈骗罪的成立,必须同时满足以上三个要件,缺一不可。即:行为人主观上以非法占有为目的,客观上实施了欺骗行为,并因此导致被害人陷入错误认识而处分财产,最终造成了数额较大的实际损失。在具体案件中,辩护人应全面收集证据,对行为人的主观目的、客观行为与损害结果之间的逻辑链条进行严谨论证,准确区分罪与非罪(民事欺诈、合同纠纷)的界限,维护当事人权益。

二、定性辩护:诈骗罪还是合同诈骗罪?

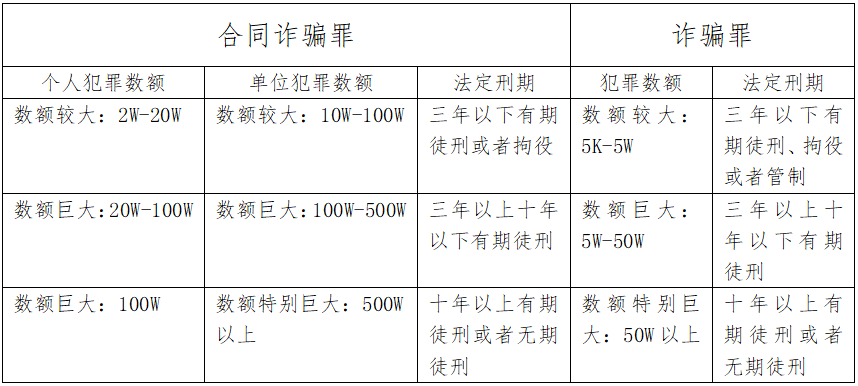

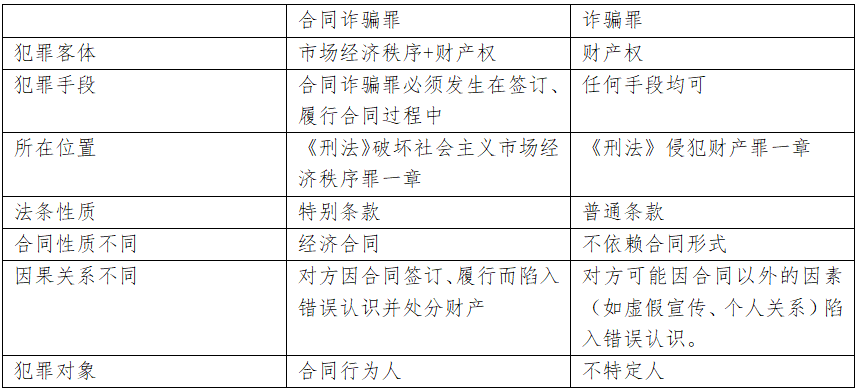

对比合同诈骗罪与诈骗罪的量刑看,相同涉案金额之下合同诈骗罪法定量刑幅度的明显下降。辩护时如何区别合同诈骗罪和诈骗罪,主要从以下几点出发。

(一)行为人与对方之间是否存在合同关系

《中华人民共和国民法典》第四百六十九条 行为人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

如以“合同只是幌子”、“协议过于简单”甚至只有口头约定为由,主张不构成合同诈骗。辩护人必须反驳。

《民法典》明确规定,合同可以采用书面、口头或其他形式。司法实践中,法院对于合同的审查应采用实质判断标准而非形式。只要双方就投资合伙的核心事项达成了合意,并据此发生了资金往来,一个具有法律意义的合同关系就已经成立。区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于是否利用了合同手段骗取财物,而非合同本身是否完美无缺。

(二)履行合同是否作为诈骗的必要手段

合同诈骗罪必须发生在“签订、履行合同过程中”,但诈骗罪也可能通过合同手段来实施。所以,应具体到个案,考察该合同是否属于经济往来活动中的合同,行为人骗取对方财物主要是通过合同实施,还是仅仅将签订合同作为实施犯罪的一种具体手段。

如果行为人与对方签订了合同,但行为人获得财物并不是利用合同实施欺骗的结果,而是通过虚构其他事实或者隐瞒其他真相而获得的,应认定为诈骗罪。如果对方主要是因为在履行合同过程中,基于履行合同而作出财产处分的行为,则应当认定合同诈骗罪。

(三)对方基于履行合同做出处分财产的行为

合同诈骗罪的行为人签订、履行合同的目的,是对合同标的物、保证金等与签订、履行合同有关财物的非法占有。而对方也是因受骗陷入错误认识,为了保证合同顺利履行,向诈骗人交付与合同内容相关的财物。

如果行为人在与他人签订或履行合同的过程中,以其他与合同无关的事由为借口骗取财物(如情感因素、胁迫、为了获取其他利益、履行之前的承诺、走账需要等),则不属于合同诈骗。

三、证据辩护:涉案金额如何确定?

(一)确定诈骗行为开始的时间节点

投资合伙类诈骗案件,持续时间长、资金动态变化明显。哪个时间节点是项目实际彻底崩盘时间?直接决定了诈骗行为开始的时间节点,决定了“未归还金额”是多少,差别可能百万、千万。

投资人、合伙人的钱款流向,对确定诈骗时间节点至关重要。辩护人指出:即便部分资金用于偿还公司其他债务,只要属于维持公司运营、合伙经营的必要之举,不应认定为诈骗行为。应当与用于个人挥霍、违法行为有本质区别。

类比借款,大多数借款人借款时陈述的理由并非完全真实,或借款后可能短暂挪作他用。但借款人只要具有还款能力,能够按时还款,该行为就没有必要也不应作为犯罪处理。否则,犯罪打击面过大会导致人人自危,刑法的适用也会丧失精准性和确定性。

辩护人应当通过言辞证据、审计报告、银行流水,挖掘辩点,争取对行为人最有利的时间节点。

(二)诈骗金额应为实际财产损失

诈骗金额应为实际财产损失,案发前归还的利息、分红、本金应在诈骗金额中扣除。

人民法院报2015年12月03日:《肖福林:借贷型诈骗案发前已付利息能否认定为犯罪数额》案发前已付利息不属于犯罪成本,民事债权人与刑事被害人所应承担的风险不同致利息受不同保护,相近司法解释支持案发前已付利息可全部用于折抵未还本金以确定诈骗数额。因此,案发前已付利息应折抵未还本金确定诈骗数额。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第三款规定,集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,本金未归还的,可予折抵本金。

最高人民检察院侦查监督厅于2018年11月9日颁布的《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》在谈到诈骗数额的认定时也指出:而对于行为人向被害人支出的财物,考虑到其对受损的法律关系有所弥补,可以进行扣除。

在诈骗案件中,涉案金额是决定量刑档次的关键因素。如当事人构成犯罪,界定诈骗行为发生的时间节点后,当事人案发前归还的利息、分红、本金应在诈骗金额中扣除,最大限度地降低被认定的犯罪金额。

四、量刑辩护

诈骗罪的标准系2011年制定实施的,社会发展日新月异,2011年的50万与今日的50万不可同日而语。成文法的滞后性,使得法官、检察官会综合考虑案件情况量刑。如经过辩护人此罪与彼罪、涉案金额的辩护,涉案金额已实现降档。那么,量刑情节对检法的自由裁量的幅度和缓刑的适用,十分重要。

(一)退赃退赔

特别在审查起诉阶段,辩护人应积极与检察官沟通。将“认罪认罚+退赔+取得谅解”作为组合拳打出,争取协商较轻的量刑建议,甚至适用缓刑。

(二)自首

自首是法定的减轻处罚情节,一定条件下,可以实现金额、刑期降档。但实践中,当事人往往因对法律程序的陌生或心存侥幸,错失最佳时机。当事人与合伙人或合作方发生经济纠纷时,尤其是涉及资金归还协商陷入僵局时,建议当事人切勿消极等待,主动联系律师梳理好涉案流水后,自己报警并如实陈述事实。这一举动会为主观上“非法占有目的”的抗辩、自首的认定创造空间。

(三)从犯

若合同诈骗行为以单位名义实施,且违法所得归单位所有,则首先应考虑认定单位犯罪。合同诈骗罪的主体可以是单位,如果单位和个人构成合同诈骗罪的共同犯罪,考虑行为人在共同犯罪中起辅助或次要作用,可争取认定为从犯,减轻处罚。

投资合伙型诈骗案件的辩护,需辩护人全方位把握核心辩点:既要辨析罪与非罪的界限、厘清此罪与彼罪的区别;也要严格审查涉案金额与量刑情节。需要有经验的辩护人立足个案特征、因案施策、挖掘辩点、制定策略,最终实现有效辩护。

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

全国免费咨询热线:

全国免费咨询热线:

皖公网安备:

皖公网安备: